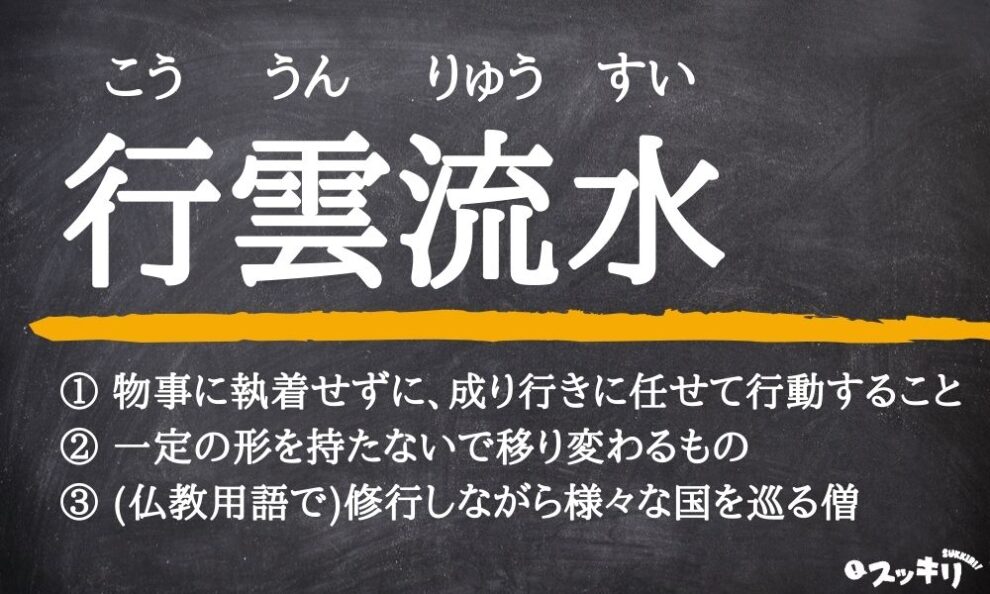

行雲流水とは「物事に執着せずに、成り行きに任せて行動すること」「一定の形を持たないで移り変わるもの」「(仏教用語で)修行しながら様々な国を巡る僧」という意味です。

ゲームでも使われていますが、本来の意味が気になる人も多いのではないでしょうか。

語源は中国の歴史書で、ポジティブな意味をもち、座右の銘にされることも多いです。

この記事では行雲流水の意味や使い方をわかりやすく解説します。

☆「行雲流水」をざっくり言うと……

| 読み方 | 行雲流水(こううんりゅうすい) |

|---|---|

| 意味 | 物事に執着せずに、成り行きに任せて行動すること 一定の形を持たないで移り変わるもの (仏教用語で)修行しながら様々な国を巡る僧 |

| 語源 | 『宋史』の「蘇軾伝」にある『与謝民師推官書』 |

| 類義語 | 雲煙過眼 雲遊萍寄 一所不在 など |

| 対義語 | 定雲止水 頑迷固陋 不惜身命 |

| 英語訳 | let it go(そのままにしておく) let it be(なるがままに) be natural(自然である) など |

| 「雲」「水」がつく語 | 明鏡止水 雲散霧消 雲集霧散 |

このページの目次

「行雲流水」の意味

- 物事に執着せずに、成り行きに任せて行動すること

- 一定の形を持たないで移り変わるもの

- (仏教用語で)修行しながら様々な国を巡る僧

行雲流水は、以下の2語から成り立っています。

- 行雲

空を流れ行く雲 - 流水

①川を流れる水

②修行しながら様々な国を巡る僧

行雲と流水の順番を入れ替えて、流水行雲ともいいます。

ここからは、3つの意味をそれぞれ詳しく解説します。

意味①物事に執着せずに、成り行きに任せて行動すること

行雲流水は、「空を流れ行く雲や、川を流れる水のように、物事に執着せず自然の流れに任せて行動する」という意味です。

良い意味で力を抜いて行動するポジティブな意味を表します。

この場合、旅人のことも表します。

意味②一定の形を持たないで移り変わるもの

行雲流水は、「雲や水のように、一定の形を持たずに自然に移り変わっていくもの」という意味もあります。

この意味は、1つ目の意味「物事に執着せずに、成り行きに任せて行動すること」から転じて生まれました。

意味③修行しながら様々な国を巡る僧

行雲流水は、「修行しながら様々な国を巡る僧」という意味をもちます。

この意味は、仏教のひとつである臨済宗(りんざいしゅう)で使われます。

この場合、行雲流水を省略して雲水ということもあります。

行雲流水は、本来の意味とは異なる使い方でゲームにも使われています。

『ドラゴンクエスト』では、戦闘力を高める効果の名称、『モンスターハンター』では、武器の名称になっています。

「行雲流水」の使い方

行雲流水は、日常会話やビジネスシーンで使われます。

行雲流水は以下のような言い回しで使います。

- 行雲流水な〇〇

- 行雲流水に〜。

- 行雲流水のごとく〜。

- 行雲流水のような〇〇

- 行雲流水のように〜。

- 行雲流水のようで〜。

〇〇には名詞が入ります。

意味①「物事に執着せずに、成り行きに任せて行動すること」の例文

「物事に執着せずに、成り行きに任せて行動すること」の例文には、以下のようなものがあります。

- 人生はうまくいかないこともあるから、行雲流水のような心持ちでいると良い。

- 誰でも最初は初心者だから、行雲流水に考えるとうまくいくかもしれないよ。

- 全力を尽くしたのだから、あとは行雲流水のごとく、自然に身を任せるしかない。

- 出家した者はみな、物事への執着がなくなり、行雲流水の境地に達する。

- 行雲流水の身の上だ、私は雲のように物事にこだわらないで、流れに随(したが)って行動しなければならない。

[出典:種田山頭火『『鉢の子』から『其中庵』まで』] - 私はまったく行雲流水にやや近くなって、怒ることも、喜ぶことも、悲しむことも、すくなくなり、二十のくせに、五十六十の諸先生方よりも、私の方が落付(おちつき)と老成(ろうせい)と悟りをもっているようだった。

[出典:坂口安吾『風と光と二十の私と』]

①②のように、人に向けてアドバイスをする時によく使います。

意味②「一定の形を持たないで移り変わるもの」の例文

「一定の形を持たないで移り変わるもの」の例文には、以下のようなものがあります。

- 人生は行雲流水のようで、変わらないものなどひとつもない。

- 人の気持ちも行雲流水、時が経てば変わるのだ。

- 彼は行雲流水な人で、一年の半分は日本にいない。

- 彼の営業スタイルは行雲流水のごとく、一定の形を持たないで柔軟に対応している。

- そのうちに、ソノ子が行雲流水から戻ってきたから、本堂へよんだ。

[出典:坂口安吾『行雲流水』]

意味③「(仏教用語で)修行しながら様々な国を巡る僧」の例文

「(仏教用語で)修行しながら様々な国を巡る僧」の例文には、以下のようなものがあります。

- この寺社には行雲流水がよく訪れる。

- 行雲流水の身の上であるため、一か所に留まることはできません。

「行雲流水」の語源

行雲流水の語源は、中国の歴史書『宋史』の中の、「蘇軾(そしょく)」という文章家が書いた『謝民師推官与書(しゃみんしすいかんにあたうるのしょ)』です。

これは、裁判を扱う推官(すいかん)という地位の官僚である謝民師という人物に、「文章を書く時の心得」を伝えている文章です。

この文章の中に、以下のような一節があります。

作文如行雲流水 初無定質 但常行於所當行 止於所不可不止

(良い文章は、行雲流水のように、初めから決まった形があるのではなく、行くべきところに流れゆき、止まるところで止まるのである。)

つまり、雲や水のように、物事に執着せず自然の流れに任せて文章を書くことで、人の心に響く素晴らしい文章が生まれるということです。

この文章の一部である行雲流水が、「物事に執着せずに、成り行きに任せて行動する」という意味になりました。

蘇軾(1036年~1101年)は北宋の政治家で、文章家、書家、画家でもあります。

唐代から宋代にかけての8人の著名な文人「唐宋八大家」のひとりです。

中国料理「東坡肉(トンポーロウ)」は、蘇軾が豚の角煮について詠んだ詩から名付けられたとされます。

「行雲流水」の類義語

行雲流水には多くの類義語がありますが、以下の2パターンに分けることができます。

- 「雲」がつく語

- 「雲」がつかない語

それぞれ見ていきましょう。

類義語①「雲」がつく語

- 雲煙過眼(うんえんかがん)

物事に深く執着しないこと - 雲遊萍寄(うんゆうへいき)

①物事に執着せずに、自然に任せて行動すること

②修行しながら様々な国を巡る僧 - 雲水行脚(うんすいあんぎゃ)

①僧が全国各地をめぐりながら修行すること

②一般の人が行方を定めず思うままに旅すること - 雲水不住(うんすいふじゅう)

雲や水のように一か所にとどまらないこと - 雲中白鶴(うんちゅうはっかく)

①世間の事柄にとらわれない高潔な人

②白い雲の中を鶴が飛んでいくさま

「雲煙過眼」の意味を詳しく

雲煙過眼は以下のような意味をもちます。

| 雲煙過眼 | 物事に深く執着しないこと |

|---|---|

| 雲煙 | 雲と煙または雲と霞(かすみ) |

| 過眼 | 目の前を過ぎ去っていくこと |

| 出典 | 蘇軾(そしょく)『宝絵堂記(ほうかいどうき)』 |

雲や煙や霞が、目の前を跡形もなく過ぎ去っていくように、物事にとらわれず執着しないことを表します。

「雲遊萍寄」の意味を詳しく

雲遊萍寄は以下のような意味をもちます。

| 雲遊萍寄 | ①物事に執着せずに、自然に任せて行動すること ②修行しながら様々な国を巡る僧 |

|---|---|

| 雲遊 | あてもなく旅をすること |

| 萍 | 浮き草 |

浮き草のように、あてもなく旅をすることを表し、転じて、修行しながら様々な国を巡る僧を表します。

「雲水行脚」の意味を詳しく

雲水行脚は以下のような意味をもちます。

| 雲水行脚 | ①僧が様々な国を巡りながら修行すること ②一般の人が行方を定めず思うままに旅すること |

|---|---|

| 雲水 | ①雲や水の流れのように一か所にとどまらないこと ②仏教の修行をする僧 |

| 行脚 | 僧が様々な国を巡りながら修行すること |

僧が、雲や水の流れのように一か所にとどまらず、様々な国を巡りながら修行することから転じて、一般の人が行方を定めず思うままに旅することを表します。

「雲中白鶴」の意味を詳しく

雲中白鶴は以下のような意味をもちます。

| 雲中白鶴 | ①世間の事柄にとらわれない高潔な人 ②白い雲の中を鶴が飛んでいくさま |

|---|---|

| 雲中 | ①白い雲 ②世間から離れた高尚な境地 |

| 白鶴 | 羽が白いツル |

| 出典 | 邴原(へいげん)『魏志(ぎし)』 |

世間から離れた高尚な境地にいる人のことと、文字通り白い鶴が白い雲の中を飛んでいくことを表します。

類義語②「雲」がつかない語

- 一所不在(いっしょふざい)

①決まった場所に定住せず、各地を移動すること

②僧が様々な国を巡りながら修行すること - 明日は明日の風が吹く

明日になればまた違う風が吹くように、状況は変化するため、先のことを心配しても仕方がない - なるようになる

物事は焦ったり気を揉んだりしても仕方ないため、流れに任せてしまえば良い - 天衣無縫(てんいむほう)

①無邪気で飾り気が無く、ありのままの姿であること

②芸術などにおいて、自然の状態で完成された美しさを持っていること - 天真爛漫(てんしんらんまん)

無邪気で飾り気が無く、ありのままの姿であること - 虚心坦懐(きょしんたんかい)

先入観やとらわれの心を持たない素直な状態 - 虚心平気(きょしんへいき)

先入観やとらわれの心を持たない素直な状態 - 自由闊達(じゆうかったつ)

心が広くのびのびとして物事にこだわらないさま - 飄然/飃然(ひょうぜん)

①世間のことを気にせずのんきなさま

②ふらりとやって来たり去ったりするさま - 風来坊(ふうらいぼう)

①どこからともなくやって来た人

②定職につかずぶらぶらしている人

「行雲流水」の対義語

行雲流水には以下のような対義語があります。

- 定雲止水(ていうんしすい)

雲も水も動かず、流れるままにはいかない状態 - 頑迷固陋(がんめいころう)

①頑固で視野が狭く、道理をわきまえないさま

②自分の考えに固執して柔軟でなく、正しい判断ができないさま - 不惜身命(ふしゃくしんみょう)

①仏道のために身も命も惜しまないこと

②身や命も惜しまない死を決した覚悟

「行雲流水」の英語訳

行雲流水を英語に訳すと、次のような表現になります。

- let it go

(そのままにしておく) - let it be

(なるがままに) - be natural

(自然である) - take their course

(成り行きに任せる) - live freely

(自由に暮らす) - live a rootless vagabond life

(放浪生活を送る) - wandering

(放浪) - to be a wanderer

(放浪者) - follow your heart

(自分の心に従う) - floating with the tide

(自然に任せる) - not stick to〜

(〜に固執しない) - not cling to〜

(〜にしがみつかない)

“floating with the tide” の “float” は「浮く」という意味、 “tide” は「潮(しお)の流れ」という意味です。

つまり、「潮と一緒に浮かぶ」という意味から転じて、「自然に任せる」という意味をもちます。

関連:「雲」「水」がつく語

行雲流水は、定まった形がない雲と水を使った語です。

定まった形がない雲や水を使った四字熟語には、以下のようなものがあります。

- 明鏡止水(めいきょうしすい)

やましい気持ちが一切なく、穏やかで澄み渡った気持ちをもっていること - 雲散霧消(うんさんむしょう)

雲や霧が消えるように、あるものが跡形もなく消え去ること - 雲集霧散(うんしゅうむさん)

たくさんのものが集まったり散ったりすること

「行雲流水」のまとめ

以上、この記事では行雲流水について解説しました。

| 読み方 | 行雲流水(こううんりゅうすい) |

|---|---|

| 意味 | 物事に執着せずに、成り行きに任せて行動すること 一定の形を持たないで移り変わるもの (仏教用語で)修行しながら様々な国を巡る僧 |

| 語源 | 『宋史』の「蘇軾伝」にある『与謝民師推官書』 |

| 類義語 | 雲煙過眼 雲遊萍寄 一所不在 など |

| 対義語 | 定雲止水 頑迷固陋 不惜身命 |

| 英語訳 | let it go(そのままにしておく) let it be(なるがままに) be natural(自然である) など |

| 「雲」「水」がつく語 | 明鏡止水 雲散霧消 雲集霧散 |

全ての物事は、雲や水のように変化します。

それと同じく、どんな物事に対しても執着せず行雲流水な行動ができると良いですね。