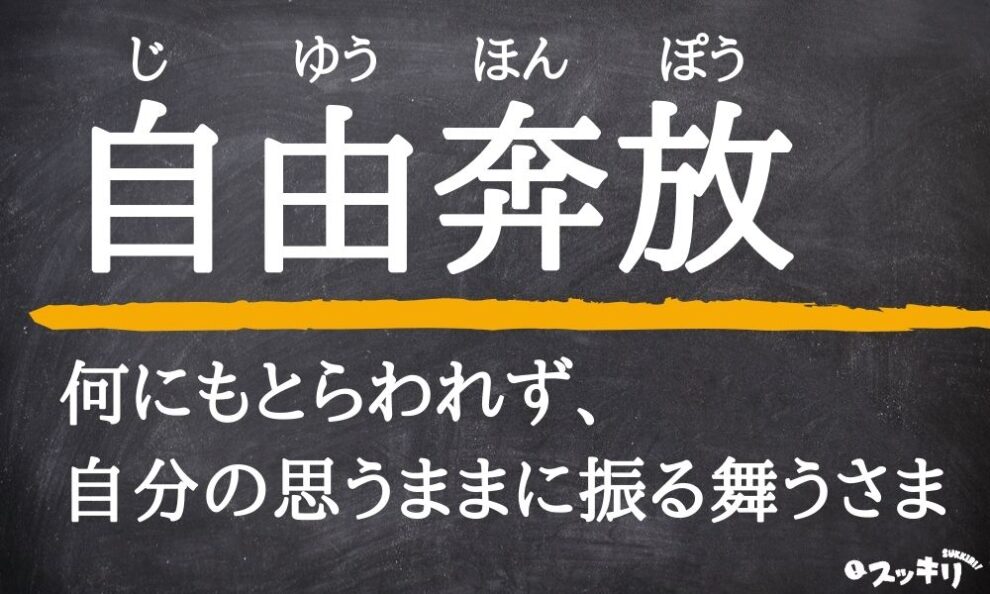

自由奔放とは「何にもとらわれず、自分の思うままに振る舞うさま」という意味です。

自由の意味は知っていても、奔放の意味は知らない人が多いのではないでしょうか。

また、自由奔放を褒め言葉として人に使っても良いのか気になりますよね。

この記事では、自由奔放の意味や使い方を詳しく解説します。

☆「自由奔放」をざっくり言うと……

| 読み方 | 自由奔放(じゆうほんぽう) |

|---|---|

| 意味 | 何にもとらわれず、自分の思うままに振る舞うさま |

| 類義語 | 奔放自由 奔放自在 自由自在 など |

| 英語訳 | free(自由) free spirited(自由気ままな性格) freewheeling(自由に行動する) など |

「自由奔放」の意味

何にもとらわれず、自分の思うままに振る舞うさま

自由奔放は、「他人の目や世間の常識を気にしないで、自分が思った通りに行動すること」を表します。

以下のように、ポジティブとネガティブ両方のニュアンスで使うことができます。

- ポジティブ

何にもとらわれず、自分の意思で行動するさま - ネガティブ

他人のことを考えず、自分勝手に振る舞うさま

ここからは、自由と奔放に分けて解説します。

「自由」の意味

自由は、「何にも縛られず、自分の心のままに行動すること」という意味です。

細かく分けると、以下の4つの意味があります。

- 自分の思うままに振る舞うこと

- 自分勝手でわがままであること

- 哲学用語で、自主的に行うことができること

- 法律で認められる範囲内のこと

自由奔放では、「自分の思うままに振る舞うこと」という意味で使われています。

自由の漢字には、それぞれ以下のような意味があります。

- 自

思いのまま - 由

したがう

「奔放」の意味

- 勢いがあること

- 常識や規則に縛られず、自分の思うままに振る舞うこと

自由奔放では、「常識や規則に縛られず、自分の思うままに振る舞うこと」という意味で使われています。

奔放の漢字には、それぞれ以下のような意味があります。

- 奔

先を急いで速く走ること - 放

思うままにする

つまり、自由奔放は、似た意味をもつ自由と奔放を組み合わせることで、「何にもとらわれず、自分の思うままに振る舞うさま」という意味を強調しているのです。

「自由奔放」の使い方

自由奔放は、名詞を修飾する形でよく使います。

よく使われる言い回しと例文を一緒に見ていきましょう。

- 自由奔放に生きる

例:あなたのように自由奔放に生きることができたら楽しいでしょう。 - 自由奔放な生き方

例:その上、太宰はまた、がむしゃらな自由奔放な生き方をしているようでいて、一面、ひどく極(きま)りわるがり恥しがるところがあった。

[出典:豊島与志雄『太宰治との一日』] - 自由奔放な生活

例:好きな時間に起きられるような、自由奔放な生活に憧れる。 - 自由奔放な暮らし

例:実家で自由奔放な暮らしをしてきたから、来週からの寮生活が不安だ。 - 自由奔放な性格

例:自由奔放な性格の友人に影響されて授業をサボった。 - 自由奔放な気質(きしつ)

例:徳川時代といえども広い社会、多くの人の中には組織の如何に頓着なく、自己で勝手な事をしようとする、自由奔放な気質の人も決して少くはなかったのである。

[出典:津田左右吉『流れ行く歴史の動力』]

「自由奔放」の使い方の注意点

自由奔放は、ポジティブとネガティブ両方のニュアンスで使うことができます。

そのため、どちらの意味で使われているか、前後の文章から判断する必要があります。

- ポジティブ

例:彼女は自由奔放な性格で、ひとりでどこにでも行くことができる。 - ネガティブ

例:彼女は自由奔放な性格で、人の話をよく聞かない。

上記の例文では、「ひとりでどこにでも行くことができる」は一般的に良いことであるため、自由奔放がポジティブなニュアンスで使われています。

一方、「人の話を聞かない」は一般的に悪いことであるため、自由奔放がネガティブなニュアンスで使われています。

「自由奔放」の類義語

自由奔放には以下のような類義語があります。

- 自由奔放と同じ意味の語

- 自由奔放と似た意味の語

それぞれ見ていきましょう。

類義語①同じ意味の語

自由奔放と同じく、「何にもとらわれず、自分の思うままに振る舞うさま」という意味の語には以下のようなものがあります。

- 奔放自由(ほんぽうじゆう)

- 奔放自在(ほんぽうじざい)

- 奔放不羈(ほんぽうふき)

- 自在不羈(じざいふき)

- 不羈奔放(ふきほんぽう)

- 不羈自由(ふきじゆう)

上記の中でよく使われている不羈は、以下のように成り立っています。

- 不

〜しない - 羈

馬の口に噛ませるくつわを固定するための革紐

つまり、つなぐことを意味する「羈」を否定することで、「何にも縛られないこと」を表します。

類義語②似た意味の語

自由奔放と意味が似ている語には以下のようなものがあります。

- 自由自在(じゆうじざい)

自分の思うままにできること - 自由闊達(じゆうかったつ)

心が広く物事にこだわらないこと - 自由無碍(じゆうむげ)

どこにも留まらず何にもとらわれないこと - 融通無碍(ゆうずうむげ)

行動や考え方が自由でのびのびとしていること - 天馬行空(てんばこうくう)

①考え方や行動が自由なこと

②文章や筆遣いに勢いがあること - 直情径行(ちょくじょうけいこう)

相手の気持ちや周りの状況を気にせず、自分の思うままに行動すること - 傍若無人(ぼうじゃくぶじん)

他人のことを考えず、勝手気ままにふるまうこと - 悠々自適/悠悠自適(ゆうゆうじてき)

世間のうんざりするようなことから離れて、思いのままのんびり生活すること - 縦横無尽(じゅうおうむじん)

思う存分に物事を行うこと - 独創的(どくそうてき)

真似ではなく自分の発想で作り出す力 - 規格外(きかくがい)

定められた基準に当てはまらないこと - 身勝手(みがって)

他人のことを考えず、自分の都合や利益だけを考えて行動すること - 自己中(じこちゅう)

他人のことを考えず、自分の都合や利益だけを考えて行動すること

「自由奔放」と「自由闊達」の違い

自由奔放と自由闊達には以下のような違いがあります。

- 自由奔放

何にもとらわれず、自分の思うままに振る舞うさま - 自由闊達

心が広く物事にこだわらないこと

つまり、自由奔放と自由闊達は「心が広い」という意味を含むかどうかが異なります。

「天馬行空」の意味

天馬行空は以下の2語から成り立っています。

- 天馬

中国の神話に登場する、神様が乗る馬 - 行空

空を勢いよく駆け回ること

神様が乗る馬である天馬が、天空を勢いよく駆け回るように、自由でのびのびとしていることを表します。

「自由奔放」の英語訳

自由奔放を英語に訳すと、次のような表現になります。

- free

(自由) - free spirited

(自由気ままな性格) - freewheeling

(自由に行動する) - happy-go-lucky

(のんきな) - devil-may-care

(向こうみずの) - carefree

(気ままな) - harum-scarum

(無鉄砲な) - bohemian

(自由な生活をする人)

自由奔放な性格を表す場合は、 “free-spirited” がよく使われます。

“bohemian” は、何にもとらわれない自由な生活を実践する人を表します。

元々は、15世紀、ボヘミア地方(現在のチェコ)からフランスにやって来た人々に対して、「ひとつの場所に定住せず、差別を気にしない人々」という意味で使われていました。

何にもとらわれない自由な生活を追い求める姿勢は、“bohemianism” といいます。

「自由奔放」のまとめ

以上、この記事では自由奔放について解説しました。

| 読み方 | 自由奔放(じゆうほんぽう) |

|---|---|

| 意味 | 何にもとらわれず、自分の思うままに振る舞うさま |

| 類義語 | 奔放自由 奔放自在 自由自在 など |

| 英語訳 | free(自由) free spirited(自由気ままな性格) freewheeling(自由に行動する) など |

自由奔放といえば、自由の女神が象徴的なアメリカを思い描く人も多いのではないでしょうか。

どこにいても、他人に迷惑をかけない範囲で、自由奔放に楽しめたら良いですね。