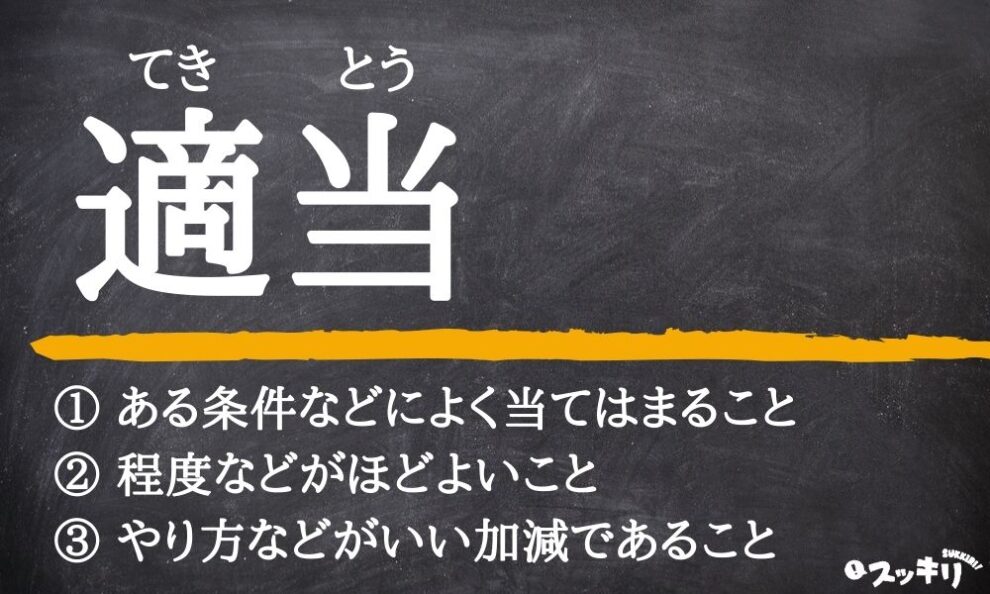

適当とは「ある条件などによく当てはまること」「程度などがほどよいこと」「やり方などがいい加減であること」という意味です。

正反対の意味をもつため、使い分けが難しいですよね。

なぜ適当が「いい加減」という意味をもつのか気になる人も多いのではないでしょうか。

この記事では、適当の意味や使い方を詳しく解説します。

☆「適当」をざっくり言うと……

| 読み方 | 適当(てきとう) |

|---|---|

| 意味 | ある条件などによく当てはまること 程度などがほどよいこと やり方などがいい加減であること |

| 類義語 | 適切 適度 いい加減 など |

| 対義語 | 不適当 行き過ぎ 真摯 など |

| 英語訳 | suitable(適当) moderate degree(度を越さないで) lazy(怠惰な) など |

「適当」の意味

- ある条件などによく当てはまること

- 程度などがほどよいこと

- やり方などがいい加減であること

適当を分解すると、それぞれの漢字には以下のような意味があります。

- 適

ふさわしい。よく当てはまる - 当

当てはまる。当てはめる

つまり、「よく当てはまること」を表します。

「やり方などがいい加減であること」という意味が生まれた理由

適当は、「ある条件などによく当てはまること」「程度などがほどよいこと」とは正反対の「やり方などがいい加減であること」という意味もあります。

「やり方などがいい加減であること」という意味が生まれた理由には、以下の2通りの説があります。

- 「程よい程度」に明確な基準がないから

- 軍隊で“ごまかし言葉”として使われたから

それぞれ見ていきましょう。

説①「程よい程度」に明確な基準がないから

1つ目は、「程度などがほどよいこと」という意味から転じたのではないかとする説です。

適当は、元々、「ある条件や目的などに、うまくあてはまること」という意味で使われていました。

しかし、他の人から見たら程よくなくても、自分のさじ加減では「程よい」と感じることもあります。

これは他人から見れば「いい加減」な状態であるため、「いい加減な」という意味で使われるようになったとされます。

説②軍隊で“ごまかし言葉”として使われたから

2つ目は、軍隊で、適当がごまかしを表す用語として使われていたからではないかとする説です。

以下のようなエピソードがあります。

軍隊では、武器や資材などをきちんと管理しておく必要があります。

そのため、上官が部下に「武器の管理は適当か?」などと聞くことが多くありました。

この時、部下が管理を忘れていたことを隠すために、「適当であります!」と返事をしてごまかしていました。

これは上官からすると、きちんと管理されてない「いい加減な」状態であるため、適当が「いい加減な」という意味で使われるようになったとされます。

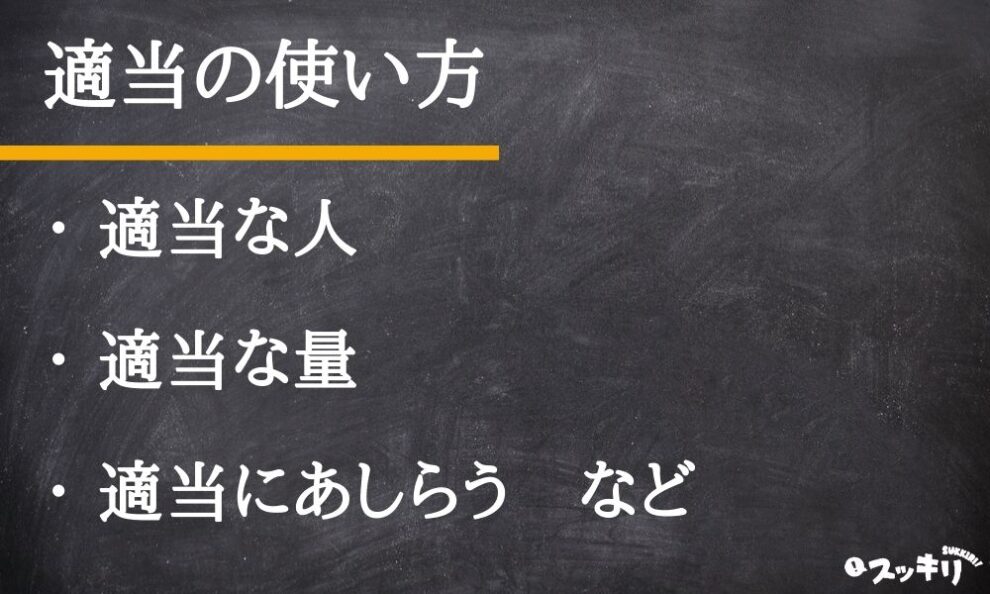

「適当」の使い方

適当のそれぞれの意味での使い方を、例文と一緒に見ていきましょう。

使い方①「ある条件などによく当てはまること」の意味

「ある条件などによく当てはまること」の意味では、人やものに対してよく使います。

例文を見てみましょう。

- 山田さんは委員長に適当な人だ。

- プロジェクトリーダーに適当な人材を探している。

- システムを作動させるためには、適当な処理をする必要がある。

- ここは、ダムの建設に適当な土地の候補として挙がっています。

- 次の選択肢の中から、適当なものを選びなさい。

- 適当なタイミングで休憩をとってよいですよ。

- 豪雨の時は適当な服装で出かけないとびしょ濡れになる。

- 落ち込んでいる友人にかける適当な言葉が見当たらなかった。

- 上司から「適当にやっておいてね」と書類仕事を頼まれた。

使い方②「程度などがほどよいこと」の意味

「程度などがほどよいこと」の意味では、調味料など、人の好みによるものに対してよく使います。

例文を見てみましょう。

- 砂糖を適当な量、加えます。

- 私にとって適当なお風呂の温度は42度だ。

- にんじんを適当な大きさに切ります。

使い方③「やり方などがいい加減であること」の意味

「やり方などがいい加減であること」の意味の例文は、以下のようなものがあります。

例文を見てみましょう。

- しつこく訪ねてくるセールスを、適当にあしらう。

- 真剣な話を持ちかけたのに、適当にあしらわれてしまった。

- 適当に生きていると、いつか痛い目にあうよ。

- 夕飯のメニューは適当でよいと言われたが、それが一番困る。

- 仕事に対して適当な人が、出世することは難しいだろう。

- テキトーに描いた絵が、なぜか賞をとった。

⑤のように、「テキトー」とカタカナで表記することもあります。

ビジネスシーンでは、適当を「やり方などがいい加減であること」の意味で使うことはほとんどありません。

「適当」の使い方の注意点

適当は、どの意味で使われているか、文脈によって判断する必要があります。

例えば、以下のような文章があるとします。

- この部屋の掃除を、適当にやっておいてください。

- 部屋に人が呼べるように、急いで適当に片付ける。

①は、「程度などがほどよいこと」の意味で使われています。

②は、「やり方などがいい加減であること」の意味で使われています。

「適当な人」の特徴

「やり方などがいい加減であること」という意味の適当な人の特徴には、以下のようなものがあります。

- 時間を守ることができない

- 物を片付けられない

- 人の話を真面目に聞くことができない

「適当」の類義語

適当の類義語を、以下の3つの場合に分けて見ていきましょう。

- 「ある条件などによく当てはまること」の意味の類義語

- 「程度などがほどよいこと」の意味の類義語

- 「やり方などがいい加減であること」の意味の類義語

①「ある条件などによく当てはまること」の意味の類義語

「適当」と「適切」の違い

適当と適切は以下のような違いがあります。

| 適当 | 適切 | |

|---|---|---|

| 意味 | ①ある条件などによく当てはまること ②程度などがほどよいこと ③やり方などがいい加減であること | 状況や目的にふさわしいこと |

| 範囲 | 広い | 狭い |

適当と適切は、意味と示す範囲が異なります。

適当には「やり方などがいい加減であること」という意味がありますが、「適切」にはありません。

また、適当は条件に当てはまること全般を表しますが、適切は状況や目的に合うことだけを表します。

適切の例文を見てみましょう。

- 大怪我を負ったが適切な処置のおかげで回復することができた。

- 子供たちそれぞれに、適切な指導を行う。

②「程度などがほどよいこと」の意味の類義語

- 適度

程度がちょうどよいこと - ちょうどよい

程度が過不足ないさま

③「やり方などがいい加減であること」の意味の類義語

- いい加減

大雑把で徹底することなく、中途半端なさま - 杜撰(ずさん)

間違いが多く、いい加減なこと - ぞんざい

取り扱いが乱暴で投げやりなこと - おざなり

その場しのぎにいい加減な言動をすること - 出鱈目(でたらめ/デタラメ)

根拠がなくいい加減であること - 投げやり

物事をいい加減に扱うこと - 雑

やり方がいい加減なこと - 大雑把(おおざっぱ)

大きな部分のみ扱われ、細かい点にまで注意してないこと - 無責任

①責任がないこと

②自分の言動に責任をもつという態度がないこと - 生半可(なまはんか)

十分でなく中途半端であること - テキトー

いい加減なこと

「適当」と「いい加減」の違い

「適当」と「いい加減」は以下のような違いがあります。

| 適当 | いい加減 | |

|---|---|---|

| 意味 | ①ある条件などによく当てはまること ②程度などがほどよいこと ③やり方などがいい加減であること | 大雑把で徹底することなく、中途半端なさま |

「適当」と「いい加減」は、意味の数が異なります。

「適当」は3つの意味がありますが、「いい加減」は1つしか意味がありません。

「適当」の対義語

適当の対義語を、以下の3つの場合に分けて見ていきましょう。

- 「ある条件などによく当てはまること」の意味の対義語

- 「程度などがほどよいこと」の意味の対義語

- 「やり方などがいい加減であること」の意味の対義語

①「ある条件などによく当てはまること」の意味の対義語

- 不適当

ふさわしくないこと - 不適

ふさわしくないこと - 過当

適当な程度を超えていること

②「程度などがほどよいこと」の意味の対義語

- 行き過ぎ(いきすぎ/ゆきすぎ)

①目的地を過ぎた場所に行くこと

②物事をする時に度を越すこと

③「やり方などがいい加減であること」の意味の対義語

- 真摯(しんし)

真面目で熱心なこと

「適当」の英語訳

適当の英語訳を、以下の3つの場合に分けて見ていきましょう。

- 「ある条件などによく当てはまること」の意味の英語訳

- 「程度などがほどよいこと」の意味の英語訳

- 「やり方などがいい加減であること」の意味の英語訳

①「ある条件などによく当てはまること」の意味の英語訳

- suitable

(適切) - be suitable for〜

(〜によく合う) - suitability

(適合性) - adequately

(適切) - be appropriate for〜

(〜にふさわしい) - appropriately

(適切に) - fit

(適切な) - pertinent

(適切な) - compatibility

(適合性)

②「程度などがほどよいこと」の意味の英語訳

- moderate degree

(度を越さないで)

③「やり方などがいい加減であること」の意味の英語訳

- lazy

(怠惰な) - random

(でたらめの) - slack

(たるんだ) - sloppy

(ずさんな) - vague

(あやふや) - unreliable

(信頼できない) - irresponsible

(無責任な)

「適当」のまとめ

以上、この記事では適当について解説しました。

| 読み方 | 適当(てきとう) |

|---|---|

| 意味 | ある条件などによく当てはまること 程度などがほどよいこと やり方などがいい加減であること |

| 類義語 | 適切 適度 いい加減 など |

| 対義語 | 不適当 行き過ぎ 真摯 など |

| 英語訳 | suitable(適当) moderate degree(度を越さないで) lazy(怠惰な) など |

適当は意味が3つもあり、使いこなすのが難しいといえるでしょう。

しかし、適当に使うのではなく、よく考えて適当な場面で使いこなせるとよいですね。