習得と修得は「学ぶものの対象」が異なります。

習得と修得は読み方が同じな上に意味も似ています。

一見、同じことを指しているように見える二語ですが、実は意味が異なります。

この記事では「習得」と「修得」の違い、類義語との区別、英語訳を解説します。

このページの目次

「習得」と「修得」の違い

- 習得

技術や知識を習い、身につけること

- 修得

学問を習い、身につけること

修得も習得も「習い、身につけること」を指すのですが、対象が異なるのです。

習得は分野を問わず技術や知識を習い、身につけることを指す一方、修得は学問を身につけることのみを指します。

つまり、習得の方がより広い意味を指す言葉なのです。

「習得」の意味

習得は分野を問わず技術や知識を習い、身につけることです。

スポーツの技術から語学や仕事上のマナーまで、幅広い分野を含んでいます。

誰かに教わって身につけることであり、自分ひとりで技術を身につけることは習得と呼ばないので注意しましょう。

「習得」の語源

習得の意味をより深く理解するため、語源を解説します。

習得の語源は、熟語を構成する語に着目することでわかります。

- 習

繰り返して修め行う、稽古する、教えられて身につける - 得

手に入れる、自分のものにする、身につける

習得は、繰り返し稽古をして身につけるということを指す言葉です。

後ほど解説する「修得」は、学問を身につけることに限定しています。

しかし、「習得」は学問以外のことを習い身につけることを表すのです。

「習得」の使い方

習得は以下のように使います。

- 社会人になる前に接客マナーを習得する。

- 第二外国語の習得に励む。

- プログラミング技術を習得するため、学校に通う。

いずれも技術や知識、能力を身につけることを表す例文です。

「修得」の意味

修得は学問を身につけることを指します。

学問以外の知識や技術を身につけることは「修得」と呼ばないので注意しましょう。

また、修得には学業の過程を終えることという意味もあります。

「修得」の語源

修得の語源は熟語を構成する語に着目することで理解できます。

- 修:学問や技芸を身につけること

- 得:手に入れる、自分のものにする、身につける

修は「修了」「修学」という言葉同様に学問のことを指すことの多い言葉です。

「修得」の使い方

「修得」は以下のように使います。

- 大学で修得した知識を実生活で活かす。

- 弁護士になるため知識の修得に励む。

- プログラミングスキルの修得を目指し学校に通う。

いずれも学問を身につけることを指します。

プログラミングスキルのように学問なのか学問でないのかあいまいなものもあります。その場合は文脈に応じてどちらの使い方もできます。

類義語「収得」「取得」「会得」との違い

「修得」の類義語に「収得」「取得」「会得」があります。

いずれも「自分のものにすること」という意味ですが、ものにする対象が異なります。

以下にそれを解説します。

- 収得:物を手に入れること

- 取得:権利などを手に入れること

- 会得:物事をよく理解し、血肉にすること

似ていますが、使い方の異なる言葉です。状況に応じて使い分けましょう。

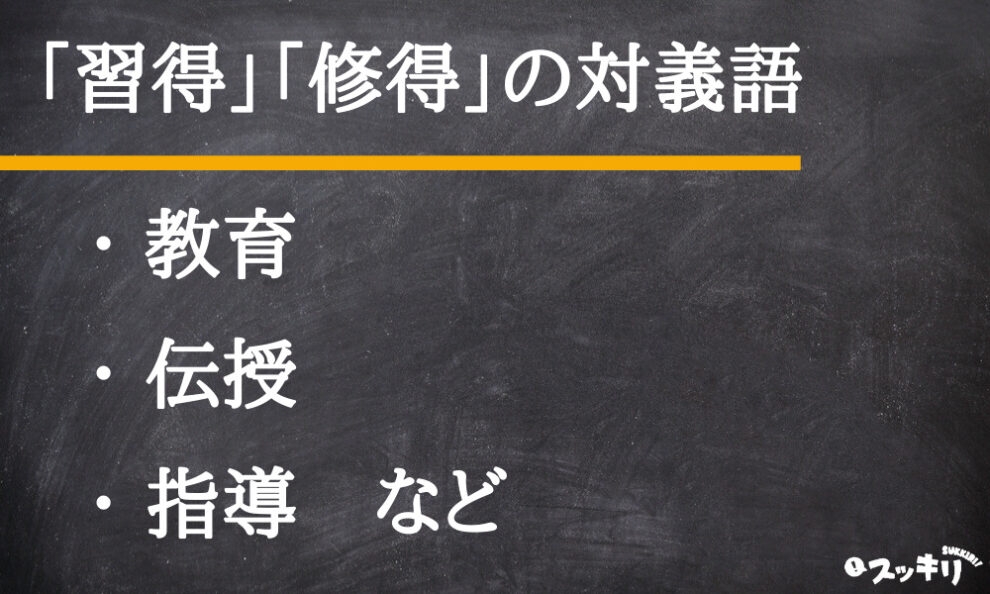

「習得」「修得」の対義語

「習得」「修得」の対義語は他人にものを教えることを指す言葉が挙げられます。

- 教育

他人を望ましい方向へと変化させること - 伝授

伝え教えること - 指導

ある意図された方向に教え導くこと - 指南(しなん)

教え導くこと

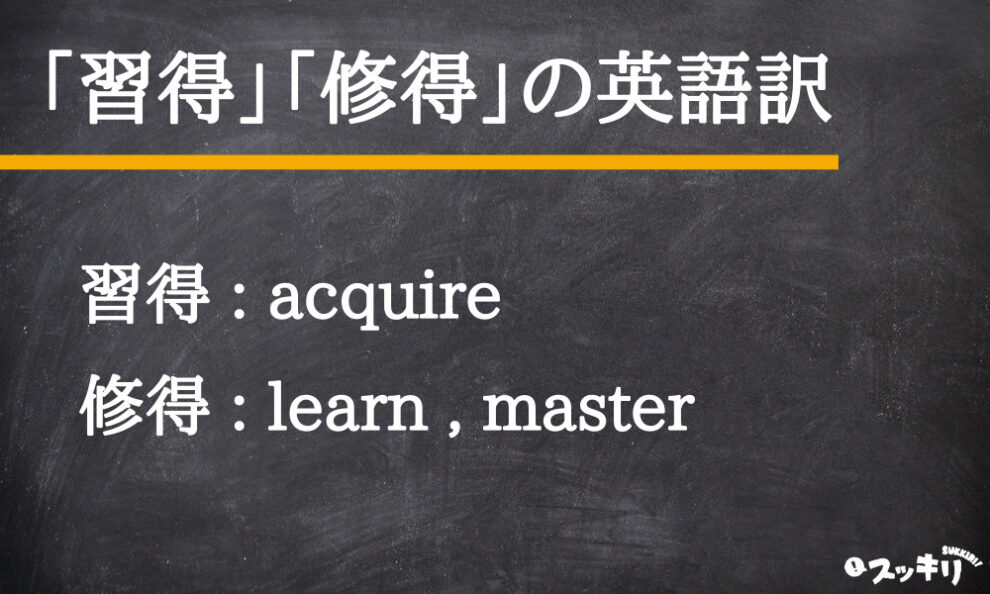

「習得」「修得」の英語訳

習得と修得は英語訳するとそれぞれ違う言葉になります。

以下にそれを解説します。

- 習得:acquire

- 修得:learn、master

“acquire” は幅広く「獲得すること」を指すのに対し、 “learn” は主に学習することを指します。

「習得」と「修得」の違いのまとめ

以上、この記事では、「習得」「修得」の違いについて解説しました。

- 習得

技術や知識を習い、身につけること - 修得

学問を習い、身につけること

習得と修得は読み方が同じなため、会話で使い分ける必要はありませんが、文面だと正しく使い分けなければなりません。

この機会にしっかり修得してしまいましょう。