サクラとは「人気があるように見せるために店側が雇い、客のふりをしている偽の客」という意味です。

サクラは有名な隠語で日常生活でも使われますが、その由来などは知らない人も多いでしょう。

この記事では意味や語源、類義語を詳しく解説します。

☆「サクラ」をざっくり言うと……

| 読み方 | サクラ |

|---|---|

| 意味 | 人気があるように見せるために店側が雇い、客のふりをしている偽の客 |

| 語源 | ➀桜のようにパッと盛り上げパッと散ったことから ➁桜のように無料で芝居を見物していたことから ➂「労働する」という意味の「作労(さくろう)」から |

| 類義語 | ステルスマーケティング トハなど |

| 対義語 | ダイレクトマーケティング |

「サクラ」の意味

人気があるように見せるために店側が雇い、客のふりをしている偽の客

例:あの店はサクラばっかりだよ。

サクラは、公演の主催者や販売店側に雇われて、客のふりをする人のことを表す言葉です。

サクラは客のふりをして、行列に並んだり商品やサービスをほめちぎったりして、人気であるかのように演出します。

サクラの種類はさまざまです。サクラと呼ばれる人や行為には以下のようなものがあります。

- 一般客のふりをする人

- 公演・集会などの盛り上げ役

- 嘘のレビューを書き込む人

- 調査対象者のふりをする人

一般客のふりをする人

店舗や提供元から頼まれて、商品の購入を勧めたり、商品が人気だと演出したりする人のことを「サクラ」といいます。

実際の店舗で一般客のふりをするサクラは、具体的には以下のような行為を行います。

- 利用者や購入者のふりをする

- 店先に並んで行列をつくる

- 店先で商品やサービスを褒める

以上のようにして、商品やサービスが実際よりも盛況であったり、良いものが提供されていたりするように見せかけます。

サクラのもっとも基本的な使い方です。

公演・集会などの盛り上げ役

公演や集会、試写会などの集まりの際に、主催側にやとわれて参加したり、場を盛り上げたりする人がサクラです。

具体的には、以下のようなことを行います。

- 試写会や催し物をオーバーに褒める

- 参加型イベントで舞台に上がる

- 観客数の水増しのためにイベントに参加

イベントで観客が参加する演出がある場合、誰も上がろうとしないと場が白ける可能性があります。

そのため、あらかじめ舞台に上がりたがる人を用意しておいて、観客の参加を促すのです。

嘘のレビューを書き込む人

実際に商品を購入したりサービスを受けたりしていないのにもかかわらず、レビューを行う人をサクラと呼びます。

通販サイトの商品レビューや、飲食店の口コミサイトなどで行われる手法です。

利用客を装って高い評価のレビューを書き込むこともあれば、ライバル社の商品やサービスわざと酷評するなど複数の方法があります。

調査対象者のふりをする人

マーケットリサーチや世論調査などにおいて、主催者側によってモニターや調査対象者の中に送り込まれた回し者のこともサクラと言います。

通常の調査対象者のふりをしながら、良好な調査結果のためにレビューをしたり、行動したりします。

サクラはカタカナで表記されることが多いです。

ただし、「偽客」と書いて「さくら」と読む場合もあります。

「サクラ」の具体例

サクラは、以下のような場面で利用されることがあります。

- 出会い系サイトにおけるサクラ

- パチンコにおけるサクラ

- 心理学実験におけるサクラ

例➀:出会い系サイトにおけるサクラ

出会い系サイトでは、女性利用者を装ったサクラが紛れ込んでいるケースがあります。

出会い系サイトでは、男性利用者に比べて女性利用者の比率が少ないことが多く、男性利用者からのみ利用料を取っていることもあります。

そのため、男性利用者が出会い系サイトを利用したいと感じられるように、サイト運営側から雇われて若くてきれいな女性利用者を装っているサクラがいるのです。

例➁:パチンコにおけるサクラ

パチンコにおけるサクラとは、店側が雇って当たりやすい台でパチンコやスロットを打ってもらう人のことです。

パチンコやスロットには、当たりが出やすい台と出にくい台があります。

当たりが出すぎてしまうと店側は利益が出ませんが、当たりがまったくでなければ客はパチンコを打ちに来てくれません。

そのため、一部の台のみを当たりやすくし、それを身内の人間に打ってもらうことで、「この店はあたりが出やすいんだ」と一般の利用客に思わせるのです。

打ち子とはプロのギャンブラーなどが指示を与えて自分の代わりにパチンコを打たせる人のことです。

店側に雇われているサクラとは意味が異なるので注意しましょう。

例➂:心理学実験におけるサクラ

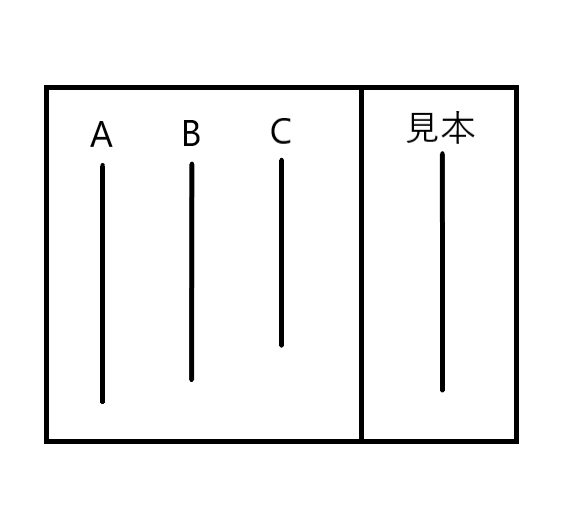

サクラを用いた以下のような心理学実験があります。

その際に、被験者を含む8人のグループのうち、7人はサクラで、被験者が回答する前に「Bが同じ長さである」と答えます。

すると、被験者のうち70%の人は、他のサクラにつられてBと答えてしまうのです。

一方で、サクラ7人がAだと答えた場合、被験者の正答率は99%になります。

このような同調圧力をあらわにする実験でサクラが用いられるのです。

「サクラ」の使い方

サクラは、ネット上のレビュアーや実店舗で客のふりをする人など、複数の意味で使われます。

また、カタカナや偽客という漢字で表記されます。

桜という漢字表記をすると、植物の桜を表すことになってしまうので注意しましょう。

- たいして美味しくないのに人気なんて、サクラを雇っているはずだ。

- サクラを使うことはモラルに反する行為だ。

- サクラを使って行列を作ってみたい。

「サクラ」の語源

サクラという言葉は江戸時代に生まれたと言われています。

サクラの語源にはさまざまな説がありますが、代表的な説は以下の3つです。

- 桜のようにパッと盛り上げパッと散ったことから

- 桜のように無料で芝居を見物していたことから

- 「労働する」という意味の「作労(さくろう)」から

それぞれの語源を詳しく説明します。

語源➀:桜のようにパッと盛り上げパッと散ったことから

江戸時代に芝居小屋で歌舞伎を無料で見させてもらうかわりに、盛り上がる場面で役者に掛声を掛けたりすることで舞台を盛り上げることを依頼する文化がありました。

このシステムの中で、雇われて芝居を見ていた人たちが、桜のようにパッと舞台を盛り上げ、舞台が終わった後にはパッと散っていなくなったことからサクラになったという説があります。

その場限りの一時的な盛り上がりを、桜が一瞬で咲いてすぐに散ってしまう様子に重ねています。

語源➁:桜のように無料で芝居を見物していたことから

先ほど説明したように、江戸時代には場を盛り上げることを条件に、舞台を無料で見せてもらう仕組みがありました。

それが、「桜の花見と同じように舞台を無料で見ることができる」という意味からサクラと呼ばれるようになったという説があります。

➀と➁はどちらの説も、花の「桜」が語源になったという説ですね。

語源➂:「労働する」という意味の「作労(さくろう)」から

「労働する」という意味の「作労(さくろう)」から言葉の響きが変化してサクラになったという説があります。

舞台を娯楽としてみるのではなく、店側にやとわれて仕事としてみるというニュアンスから変化したのでしょう。

しかし、この説は➀➁と比べて根拠が弱いとされています。

江戸時代には、舞台の盛り上げ役として雇われていたサクラですが、明治時代には客のふりをして率先して商品を買ったり、わざと高値で買ったりするようになりました。

サクラを「偽客」と書くようになったのは、「この時代の露天商などが用いた当て字が由来になっている」と言われています。

「サクラ」の類義語

サクラには以下のような類義語があります。

- ステルスマーケティング

企業側が個人ブログやSNSに見せかけて、意図的にいい評判を流す行為 - トハ

人気があるように見せるために店側が雇い、客のふりをしている偽の客 - ダミー

本物に似せて偽装したもののこと - やらせ

事実らしく見せながら、実際には演技されたものであること - 仕込み客

客の振りをしてお店や商品の評価を裏で支える盛り上げ役

トハは、サクラと同じ意味を持つ言葉です。

仕込み客がすぐにいなくなるようすを鳩が飛び去るようすにかけた表現です。

ステルスマーケティングは、略してステマと言われることが非常に多いです。

「サクラ」の対義語

サクラには以下のような対義語があります。

- ダイレクトマーケティング

テレビCMやネット広告などで直接的に宣伝をすること

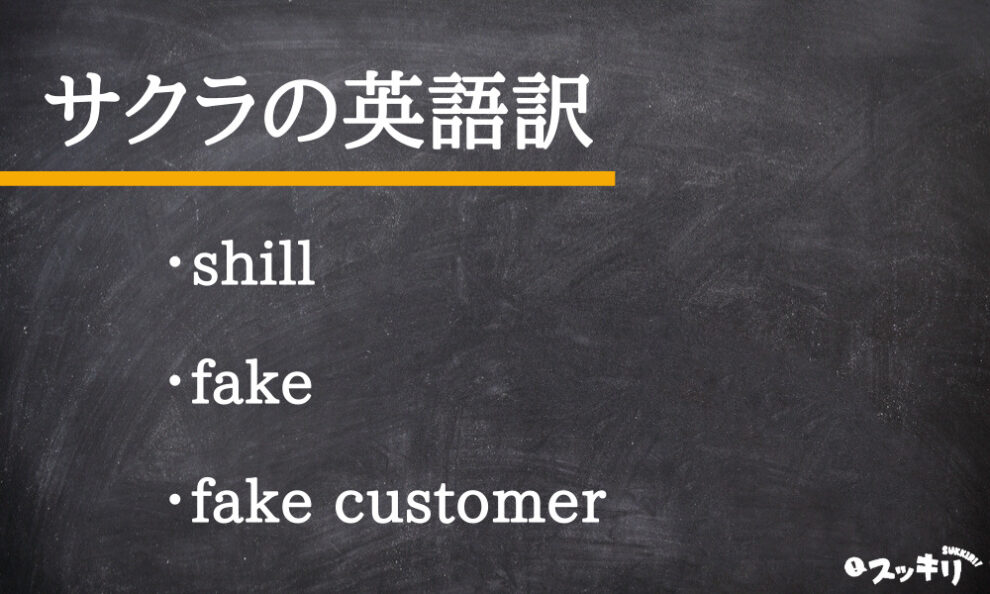

「サクラ」の英語訳

サクラの英語訳は以下のようになります。

- shill

サクラ - fake

偽物 - fake customer

偽客

サクラの英語表記として、もっとも一般的で的確な表現は “shill” です。

“shill” は、カタカナ語のサクラと同じ意味を持ちます。

その他にも “fake ” や “fake customer” などの単語がサクラという意味で使われることがあります。

「サクラ」のまとめ

以上、この記事ではサクラについて解説しました。

| 読み方 | サクラ |

|---|---|

| 意味 | 人気があるように見せるために店側が雇い、客のふりをしている偽の客 |

| 語源 | ➀桜のようにパッと盛り上げパッと散ったことから ➁桜のように無料で芝居を見物していたことから ➂「労働する」という意味の「作労(さくろう)」から |

| 類義語 | ステルスマーケティング トハなど |

| 対義語 | ダイレクトマーケティング |

サクラには、複数の語源があることがわかりましたね。