ハイカラとは「西洋風の身なりや生活様式をする人やモノ」のことです。

ハイカラは『はいからさんが通る』という漫画作品で有名です。

しかし、どのような意味なのか詳しく知らない方が多いのではないでしょうか。

そこで、この記事ではハイカラの意味から使い方まで詳しく解説しています。

☆「ハイカラ」をざっくり言うと……

| 英語表記 | ハイカラ(high collar) |

|---|---|

| 意味 | ①洒落た・西洋風の ②最新の・流行りの ③気のきいた |

| 語源 | 英語の “high collar” |

| 類義語 | 都会風 スタイリッシュ 小粋 オシャレ |

| 対義語 | バンカラ |

このページの目次

「ハイカラ」の意味

- 洒落(しゃれ)た・西洋風の

- 最新の・流行りの

- 気のきいた

それぞれの意味について詳しく見ていきましょう。

意味①:洒落た・西洋風の

ハイカラは主に西洋風の服装や生活様式を取り入れた人のことを指します。

しかし、現在では西洋風の服装や生活様式は当たり前のものとなっているため、ハイカラは死語になっています。

ちなみに、ハイカラは最初は「西洋かぶれ」という皮肉を込めた意味で使われていましたが、結局「オシャレ」という意味で流行しました。

明治時代、神戸港が開港されたことをきっかけに、神戸には洋菓子など、西洋のものがいち早く伝わったからです。

意味②:最新の・流行りの

ハイカラは「最新の・流行りの」という意味を表すこともあります。

ハイカラという言葉が生まれた明治時代は、西洋風の服装や生活様式が日本に入ってきたばかりで最新のものだったからです。

他の人から「ハイカラな服だね」と言われた場合はほぼ「流行している服だね」と褒めていると考えて間違いないでしょう。

意味③:気のきいた

ハイカラは「気の利いた」という意味を表すこともあります。

この意味はハイカラの服装をしている人がオシャレで気さくな雰囲気を持っているイメージから生まれました。

「ハイカラ」の表記

ハイカラは「吹けば飛ぶような軽薄さだ」という皮肉を込めて灰殻と表記されることもあります。

「ハイカラ」の使い方

ハイカラはオシャレなものや最新のものを指す時に用いられることが多いです。

現在では、特に服や髪型などについて使われることが多いです。

以下のような言い回しがよく使われます。

- ハイカラ髪

明治に流行した西洋風の髪型。最新の流行の髪型を指すこともあります。 - ハイカラうどん

たぬきうどんの関西での呼び名。たぬきうどんに天かすが入っていることを関西人が「捨てても良いような天かすが入っているなんてハイカラだ」と皮肉ったことから生まれた言葉です。 - ハイカラそば

たぬきそばの関西での呼び名。 - ハイカラさん

西洋風の格好をしたオシャレな人のこと。

具体的な例文で使い方を見ていきましょう。

- 西洋の様式を取り入れた着物は、ハイカラなデザインになっている。

- (オシャレな若い女性を見て)「ハイカラさんやねぇ」

- 明治時代を扱ったドラマではハイカラな服装をした人が出演していた。

ハイカラという言葉が流行った当時は「ハイカる」と動詞にした形も使われていました。

例:彼はハイカった人だというのが世間の評判だった。

「ハイカラ」の語源

ハイカラの語源は英語の “high collar(ハイカラー)” です。

“high collar” はワイシャツなどにつける丈が高い襟(えり)のことです。

ハイカラという言葉が生まれた明治時代では、男子の洋装で“high collar” が流行していたため、西洋風の格好をする人がハイカラと名付けられました。

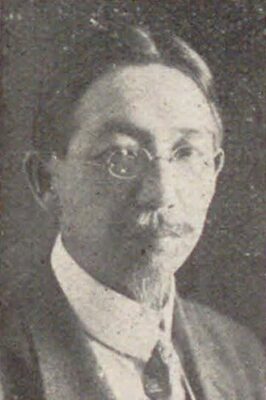

ハイカラが流行語になった理由は、毎日新聞の記者である石川半山(いしかわ はんざん)が『当世人物評』で西洋風の格好をする人のことを「ハイカラア派」「ハイ、カラア党」と読んだことです。

▲石川安二郎

出典:Wikipedia

『当世人物評』ではハイカラという言葉を「西洋化を進めようとする開国主義者が西洋の服装や生活様式の外面や形式のみを取り入れている」と皮肉る意図で使っていました。

しかし、ハイカラは「オシャレ」というポジティブな意味で流行することになりました。

幕末から明治時代に活躍した坂本龍馬はハイカラな人物だったと言われています。

坂本龍馬は西洋の政治、経済、語学などの研究にも力を入れていました。

坂本龍馬は肖像画でも当時の日本では一般的でなかったブーツを履いていました。

「ハイカラ」の類義語

ハイカラには以下のような類義語があります。

- 都会風(とかいふう)

都会っぽいこと - スタイリッシュ

今風で洒落ている・流行に合っている - 小粋(こいき)

ちょっといきなこと - オシャレ

服装や化粧などが洗練されていて垢抜けている様子

「都会風」の意味:都会っぽいこと

都会風とは、都会っぽいことという意味です。

都会は最新のファッションが流行する場所であることから、都会風は「オシャレ」という意味の褒め言葉になっています。

- ここは田舎には珍しく都会風の服装の人が多い町だ。

「スタイリッシュ」の意味:今風で洒落ている・流行に合っている

スタイリッシュとは今風で洒落ている・流行に合っているという意味です。

男性のかっこいい様子を表す時に用いられることが多いです。

- 昨日の合コンにはスタイリッシュな格好をした男性がいた。

「小粋」の意味:ちょっといきなこと

小粋とは、ちょっといきなことという意味です。

どこがオシャレなのかはわからないが、全体としてなんとなくオシャレな様子を表します。

垢抜けた容姿の人や気が利いている人などを褒める時に使います。

- 私の彼氏はいつも小粋な格好をしている。

「オシャレ」の意味:服装や化粧などが洗練されていて垢抜けている様子

オシャレは服装や化粧などが洗練されていて垢抜けている様子を表します。

女性を褒める時に用いられることが多いです。

- オシャレな彼女ができて幸せだ。

「ハイカラ」の対義語

ハイカラの対義語には以下のようなものがあります。

- バンカラ(蛮カラ)

ボロボロの学ランを着たり、高下駄を履いたりする姿のこと

バンカラとは、ボロボロの学ランを着たり、高下駄を履いたりする姿のことです。

もしくは、言動などが荒々しい人のことを指します。

ハイカラとは反対に、乱暴で野蛮な様子を表します。

「ハイカラ」の関連語

ハイカラは流行した時代を明らかにして「明治ハイカラ」と呼ぶ場合があります。

そんなハイカラの関連語には以下のようなものがあります。

- 大正ロマン

- 昭和レトロ

「大正ロマン」の意味:大正時代の雰囲気を伝える物事を指して使われる言葉

大正ロマンとは、大正時代の雰囲気を伝える物事を指して使われる言葉です。

「大正浪漫」と表記されることもあります。

大正ロマンと言えば、日本古来の服装と西洋の服装が融合した女学生の服装が有名です。

▲大正時代の女学生の服装の例

[出典:さくら]

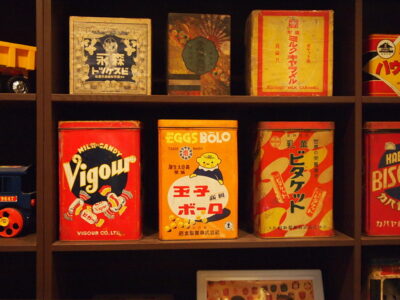

「昭和レトロ」の意味:昭和に対する憧れたり懐かしんだりすること

昭和レトロとは、昭和に対する憧れたり懐かしんだりすることです。

昭和は長いですが、昭和30~40年代ごろを指すことが多いとされています。

当時は黒電話や駄菓子屋などが一般的でした。

▲昭和レトロの例

[出典:フォト蔵]

補足:明治時代の流行語

ハイカラと同じように、明治時代に流行した言葉としては以下のようなものが挙げられます。

- 御一新(ごいっしん)

明治維新のこと - 東亰(とうけい)

東京のこと - 摺付木(すりつけぎ)

マッチのこと - 壮士(そうし)

革新的な政治思想を持った青年のこと - 二輪車(にりんしゃ)

自転車のこと

「ハイカラ」のまとめ

以上、この記事ではハイカラについて解説しました。

| 英語表記 | ハイカラ(high collar) |

|---|---|

| 意味 | ①洒落た・西洋風の ②最新の・流行りの ③気のきいた |

| 語源 | 英語の “high collar” |

| 類義語 | 都会風 スタイリッシュ 小粋 オシャレ |

| 対義語 | バンカラ |

明治時代に西洋風という意味合いで使用されていたハイカラは、時代を重ねる中で「お洒落な・最新な」という意味も持つようになりました。

現在ではハイカラという言葉を耳にする機会が少なくなりましたが、ひとつの知識として覚えておきましょう。