「立つ鳥跡を濁さず」とは「その場をきれいに始末して立ち去るべきだ」「引き際は潔くあるべきだ」という意味です。

耳にしたことがあっても、「正確な意味がわからない」という方が多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では「立つ鳥跡を濁さず」の意味や使い方、由来、類義語などについて詳しく解説します。

☆「立つ鳥跡を濁さず」をざっくり言うと……

| 読み方 | 立つ(たつ)鳥(とり)跡(あと)を濁さず(にごさず) |

|---|---|

| 意味 | ①その場をきれいに始末して立ち去るべきだ ②引き際は潔くあるべきだ |

| 由来 | 江戸時代のことわざ集から |

| 類義語 | 鷺は立ちての跡を濁さず 鳥は立てども跡を濁さず 原状回復 など |

| 対義語 | 後ろ足で砂をかける 後は野となれ山となれ 先は野となれ山となれなど など |

| 英語訳 | It is a foolish bird that defiles its own nest. (自分の巣を汚す鳥はおろかだ。) It is a dirty bird that fouls its own nest. (自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) It is a ill bird that fouls its own nest. (自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) など |

このページの目次

「立つ鳥跡を濁さず」の意味

- その場をきれいに始末して立ち去るべきだ

- 引き際は潔くあるべきだ

「立つ鳥跡を濁さず」には、上記2つの意味があります。

以下、1つずつ詳しく見ていきましょう。

意味①その場をきれいに始末して立ち去るべきだ

「立つ鳥跡を濁さず」の1つ目の意味は、「立ち去る者は、その場をきれいに始末してから離れるべきだ」というものです。

「立つ鳥」と「跡を濁さず」には、それぞれ以下のような意味があります。

- 立つ鳥

飛び立つ水鳥 - 跡を濁さず

飛び立った跡が濁っておらず、澄んでいる

つまり、「立つ鳥跡を濁さず」は、「水鳥が水辺を汚さずに飛び立つ」という様子を表しています。

水鳥は、季節ごとにいろいろな場所を転々とします。

その際、滞在した水辺を汚さずに飛び立つという特徴があります。

したがって、「立つ鳥跡を濁さず」は、「水鳥のように、その場をきれいに始末してから立ち去るべきだ」という言葉なのです。

意味②引き際は潔くあるべきだ

「立つ鳥跡を濁さず」には、「引き際は潔くあるべきだ」という意味もあります。

この意味は、1つ目の意味「その場をきれいに始末して立ち去るべきだ」が転じたものです。

「その場を汚さずに立ち去ること」が、以下のような状態のたとえになっているのです。

- 後悔や未練が残っていない状態

- 後始末をしっかり終えて、やり残している作業がない状態

「引き際は潔くあるべきだ」という意味で「立つ鳥跡を濁さず」を使う場面としては、ビジネスシーンが多いです。

以下のような言い回しは、「立つ鳥跡を濁さず」の誤用です。

× 飛ぶ鳥跡を濁さず

× 立つ鳥は跡を濁さず

× 立つ鳥は跡を濁さない

ただし、「飛ぶ鳥跡を濁さず」は使う人が増えているため、「立つ鳥跡を濁さず」の言い換え表現として定着しつつあります。

「立つ鳥跡を濁さず」の価値観

「立つ鳥跡を濁さず」が表す「汚さずにその場を立ち去るべき」「潔く引くべき」という精神は、日本で重んじられている価値観といえます。

たとえば武道では、礼節を守ることや、勝負の結果を潔く認めることが重要視されています。

しかし、「立つ鳥跡を濁さず」の考え方は、日本だけのものではありません。

他の国でも、「立つ鳥跡を濁さず」の精神は好意的に受け止められます。

「立つ鳥跡を濁さず」の使い方

「立つ鳥跡を濁さず」は、主に以下のような言い回しで使います。

- 立つ鳥跡を濁さずの状態

- 立つ鳥跡を濁さずと言うから

- 立つ鳥跡を濁さずに従って

- 立つ鳥跡を濁さずという表現に匹敵する

- 立つ鳥跡を濁さずのとおり

- 立つ鳥跡を濁さずの精神

- 立つ鳥跡を濁さずだ

- 立つ鳥跡を濁さずといった様子

ここからは、2つの意味に分けて、「立つ鳥跡を濁さず」を使うシチュエーションや例文を解説します。

- その場をきれいに始末して立ち去るべきだ

- 引き際は潔くあるべきだ

それぞれ見ていきましょう。

使い方①その場をきれいに始末して立ち去るべきだ

「その場をきれいに始末して立ち去るべきだ」という意味での「立つ鳥跡を濁さず」は、主に以下のような場面で使います。

- 使用した場所を汚さずに立ち去るとき

- やるべき作業をすべて始末するとき

具体的な例文を見てみましょう。

- 彼女が出て行ったあとの部屋は、忘れ物がないだけでなく、ほこりさえも落ちていなかった。まさに、立つ鳥跡を濁さずの状態だった。

- 立つ鳥跡を濁さずと言いますから、野外フェスに参加したあとは、ゴミのポイ捨てをしないようにしましょう。

- 立つ鳥跡を濁さずに従って、今月すべき作業は、今月中にすべて終わらせよう。

- 彼女は別の部署に異動する前、私に仕事を素早く丁寧に引き継いでくれた。立つ鳥跡を濁さずという表現に匹敵する。

上記の例文のように、この意味での「立つ鳥跡を濁さず」は、日常生活からビジネスシーンまで、幅広く使うことができます。

使い方②その場をきれいに始末して立ち去るべきだ

「引き際は潔くあるべきだ」という意味での「立つ鳥跡を濁さず」は、主に以下のような場面で使います。

- 文句を言わずに組織から抜けるとき

- 未練や後悔を残さずに組織から抜けるとき

具体的な例文を見てみましょう。

- 最後まで社長に対する不信感は消えなかったが、立つ鳥跡を濁さずのとおり、余計なことは言わずに退職した。

- アルバイト先の閉店まであと1週間だ。ここで働けなくなるのは寂しいが、立つ鳥跡を濁さずの精神で、未練を口にするのはやめよう。

- A:彼は今の部署を気に入っていたのにも関わらず、潔く異動を受け入れたそうだ。

B:立つ鳥跡を濁さずだね。 - 彼らは、きちんと話し合ったうえで、「恋人としての関係を終える」という決断に至った。お互いに立つ鳥跡を濁さずといった様子だった。

例文からもわかるとおり、この意味での「立つ鳥跡を濁さず」は、ビジネスシーンで使うことが多いです。

しかし、恋愛の別れで使うこともあります。

「立つ鳥跡を濁さず」の由来

「立つ鳥跡を濁さず」ということわざは、江戸時代のことわざ集から生まれました。

「立つ鳥跡を濁さず」と同じようなことわざは、安土桃山時代のころにすでに存在していました。

たとえば、『北条氏直時分諺留(ほうじょううじなおじだいことわざどめ)』には、「鷺(さぎ)はたちての跡濁さぬ」という言葉が登場しています。

「鷺は、飛び立っても跡を汚さない」という意味ですから、「立つ鳥跡を濁さず」と同じことを表していますね。

その後、江戸時代のことわざ集では、「立つ鳥跡を濁さず」という表現が使われるようになったのです。

「立つ鳥跡を濁さず」の「鳥」がどの鳥を指しているかという点には、2つの説があります。

- 鷺だという説

『北条氏直時分諺留』では「鷺はたちての跡濁さぬ」と記載されていたため

さまざまな鷺の種類が各季節に日本に飛来するため - 白鳥だという説

春・秋に日本に飛来する身近な鳥であるため

「立つ鳥跡を濁さず」の類義語

「立つ鳥跡を濁さず」には以下のような類義語があります。

- 鷺(さぎ)は立ちての跡を濁さず

潔く退くこと - 鳥は立てども跡を濁さず

元通りの状態にして去ること - 原状回復(げんじょうかいふく)

本来の状態に戻すこと - 原状復帰(げんじょうふっき)

変化する前の状態に戻すこと - 後腐れ(あとくされ)なく

物事が終わったあとに面倒なことが残らない様子 - 元に戻す

元通りの状態にする

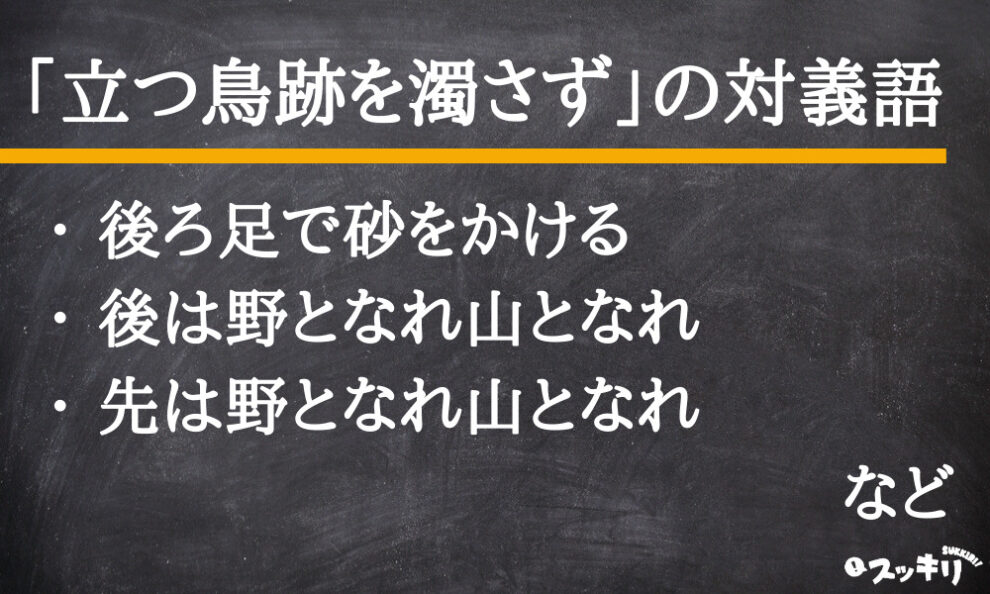

「立つ鳥跡を濁さず」の対義語

「立つ鳥跡を濁さず」には以下のような対義語があります。

- 後ろ足で砂をかける

人から受けた恩に報いず、裏切ること - 後は野となれ山となれ

やるだけのことはしたので、後はどうなっても仕方がない - 先は野となれ山となれ

やるだけのことはしたので、後のことはどうなっても仕方がない - 末は野となれ山となれ

やるだけのことはしたので、後のことはどうなっても仕方がない - 旅の恥は掻き捨て(かきすて)

旅先では知り合いがいないので、恥ずかしいことを平気でやってしまう - 旅の恥は弁慶状(べんけいじょう)

旅先では知り合いがいないので、恥ずかしいことを平気でやってしまう

「立つ鳥跡を濁さず」は「後始末をしっかりする」「潔く退く」という意味があります。

つまり、「立つ鳥跡を濁さず」は人に迷惑をかけないことを表します。

そのため、秩序を乱すような言動を表す言葉が、「立つ鳥跡を濁さず」の対義語となります。

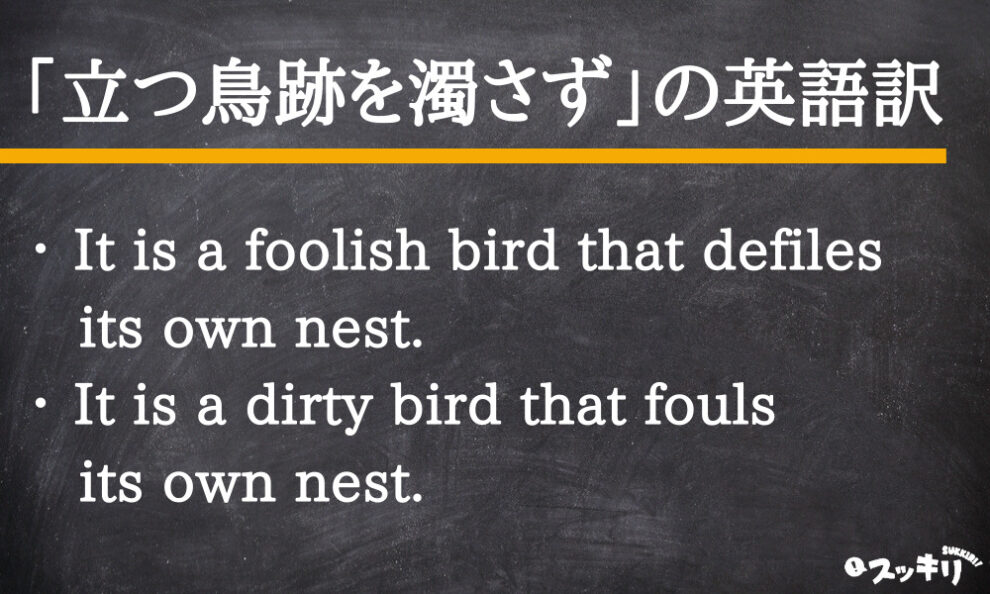

「立つ鳥跡を濁さず」の英語訳

「立つ鳥跡を濁さず」を英語に訳すと、次のような表現になります。

- It is a foolish bird that defiles its own nest.

(自分の巣を汚す鳥はおろかだ。) - It is a dirty bird that fouls its own nest.

(自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) - It is a ill bird that fouls its own nest.

(自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) - Cast no dirt into the well that gives you water.

(あなたに水を与える井戸に、ゴミを捨てるな。)

これらの英語訳は、「潔く退く」という意味合いは含まれていませんから、注意しましょう。

すべて、単に「身の回りを清潔にしましょう」ということのみを表しています。

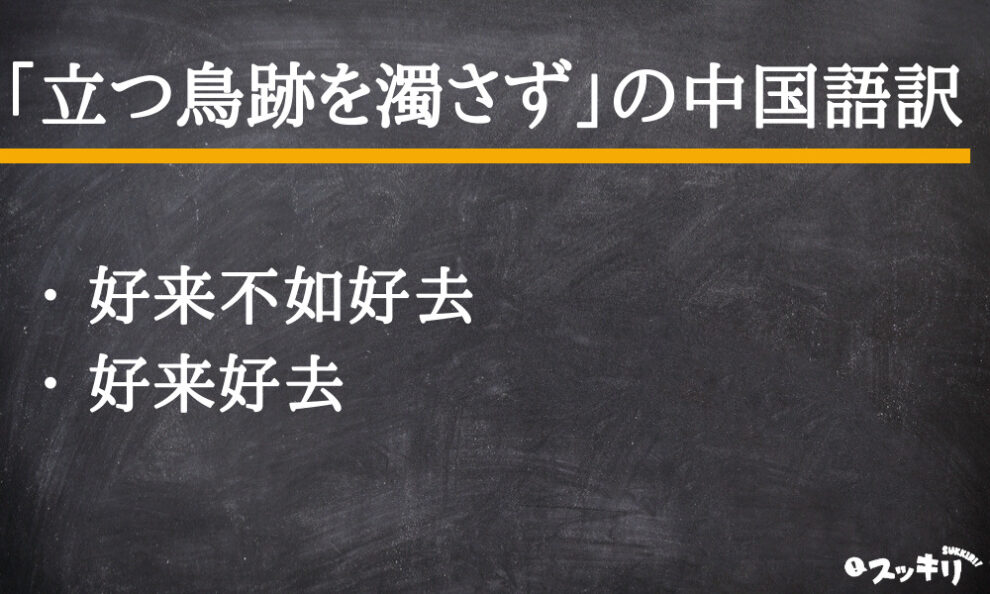

「立つ鳥跡を濁さず」の中国語訳

「立つ鳥跡を濁さず」を中国語に訳すと、次のような表現になります。

- 好来不如好去

(良い始め方をすることよりもむしろ、良い終わり方をすることのほうが大切だ) - 好来好去

(最初から最後まで、まっとうすべきだ)

“好来不如好去” の意味を詳しく

“好来不如好去” は、「立つ鳥跡を濁さず」と同じ意味をもつ言葉です。

読み方をカタカナに表すと、「ハオライブールーハオチュー」となります。

“好来好去” の意味を詳しく

“好来好去” は、「最後だけでなく、最初も同じようにしっかりとしなければいけない」という意味であるため、最後に重点をおく「立つ鳥跡を濁さず」とは少し異なります。

“好来好去” の読み方をカタカナに表すと、「ハオライハオチュー」となります。

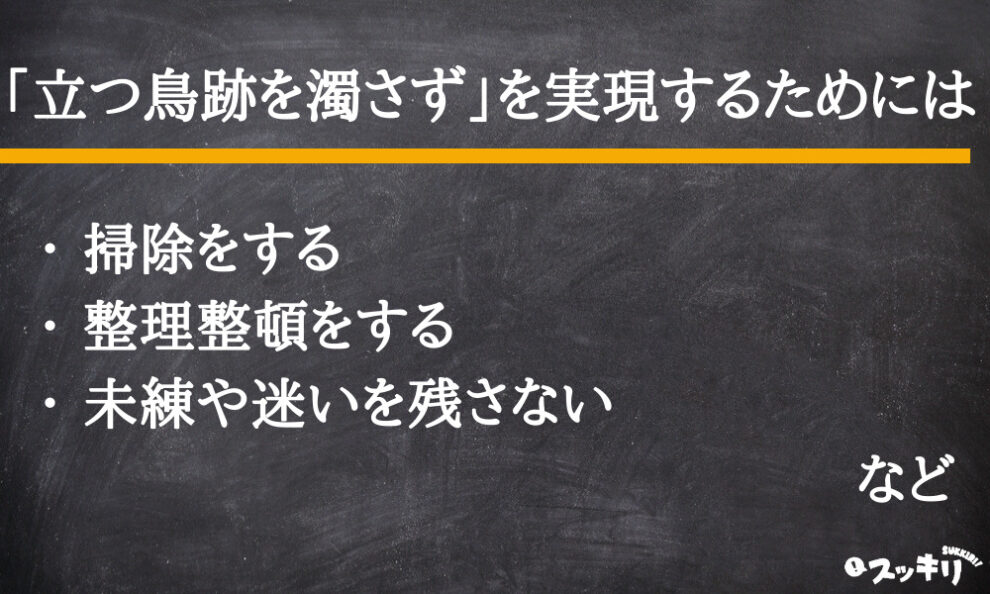

「立つ鳥跡を濁さず」を実現するための心がけ

「立つ鳥跡を濁さず」は、「その場をきれいに始末して立ち去るべきだ」「引き際は潔くあるべきだ」という2つの教訓を表しています。

しかし、具体的にはどのようなことをすれば「立つ鳥跡を濁さず」になるのか、イメージできないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、この見出しでは、「立つ鳥跡を濁さず」を実現するための心がけについて、それぞれ解説します。

①その場をきれいに始末して立ち去るための心がけ

その場をきれいに始末して立ち去るためには、まず以下のようなことに気をつけましょう。

- 掃除をする

- 整理整頓をする

また、会社を辞めたり、部署を異動したりするときは、以下のような始末も大切です。

- 上司に早めに連絡する

(自分の意思である場合) - 退職前に仕事を引きつぐ

- 備品の返却

(名刺・社員証・制服・鍵など) - 残っている有給休暇を消化する

ちなみに、大学卒で、入社から3年以内に離職する人は約3割といわれています。

突然「辞めます」と言ったり、引き継ぎをせずに辞めてしまったりすると、周囲に迷惑がかかってしまいます。

そのため、「立つ鳥跡を濁さず」を目指して、計画的にやるべきことを終わらせましょう。

②引き際を潔くするための心がけ

引き際を潔くするためには、以下のようなことに気をつけましょう。

- 未練や迷いを残さない

- 退くことが決まったら勢いよく辞める

- お世話になった人に感謝を述べる

仕事でも恋愛でも、上記のような点を意識することが重要です。

「立つ鳥跡を濁さず」のまとめ

以上、この記事では「立つ鳥跡を濁さず」について解説しました。

| 読み方 | 立つ(たつ)鳥(とり)跡(あと)を濁さず(にごさず) |

|---|---|

| 意味 | ①その場をきれいに始末して立ち去るべきだ ②引き際は潔くあるべきだ |

| 由来 | 江戸時代のことわざ集から |

| 類義語 | 鷺は立ちての跡を濁さず 鳥は立てども跡を濁さず 原状回復 など |

| 対義語 | 後ろ足で砂をかける 後は野となれ山となれ 先は野となれ山となれなど など |

| 英語訳 | It is a foolish bird that defiles its own nest. (自分の巣を汚す鳥はおろかだ。) It is a dirty bird that fouls its own nest. (自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) It is a ill bird that fouls its own nest. (自分の巣を汚すのは悪い鳥だ。) など |

「立つ鳥跡を濁さず」の意味からは、人に迷惑をかけないことの大切さがわかります。

日常生活やビジネスシーンで、「立つ鳥跡を濁さず」の精神を心がけましょう。