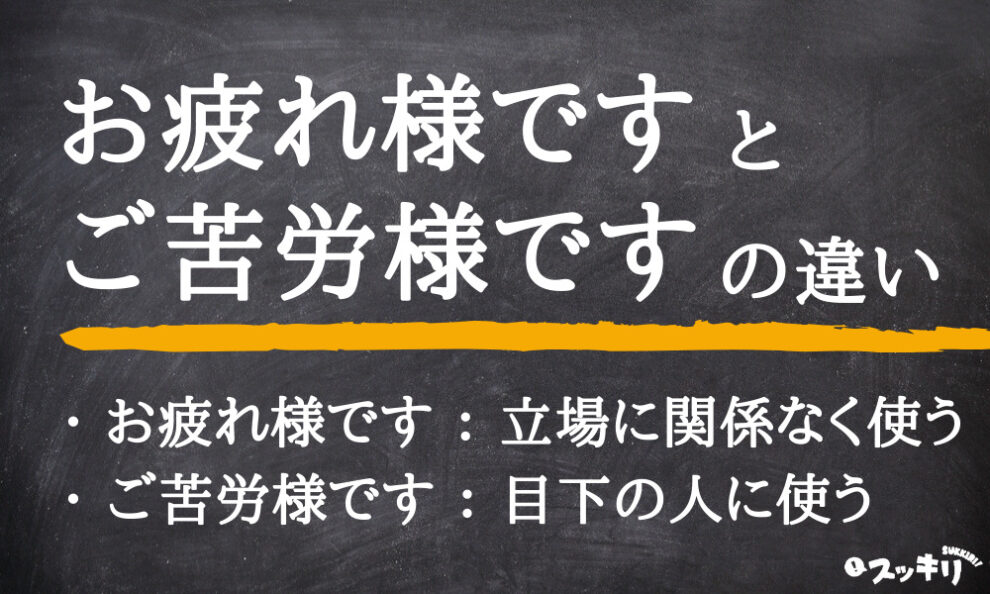

「お疲れ様です」と「ご苦労様です」は、「お疲れ様」は、相手の立場に関係なく使うが、「ご苦労様」は目下の人に対して使うという点が異なります。

「お疲れ様です」と「ご苦労様です」はどちらも相手をねぎらう言葉であるため、違いがわかりづらいですよね。

しかし、だからといって曖昧に使い分けてしまうのは危険です。

特にビジネスシーンで、両者を混同してしまうと、悪気はなくても相手に失礼になってしまうおそれがあります。

そこで、この記事では、「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の違いや、それぞれの使い方について詳しく解説します。

また、同じく違いがわかりづらい「お世話様です」の意味も紹介します。

このページの目次

「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の違い

「お疲れ様です」と「ご苦労様です」は、どちらも相手を気にかけ、ねぎらう挨拶です。

しかし、使い方において下記のような違いがあります。

- お疲れ様です

相手の立場に関係なく使うことができる - ご苦労様です

目上の人から目下の人に対してのみ使う

「お疲れ様です」は、目下の人が目上の人に対して使っても問題ありません。

しかし、「ご苦労様です」は、目下の人が目上の人に使うと失礼になってしまうのです。

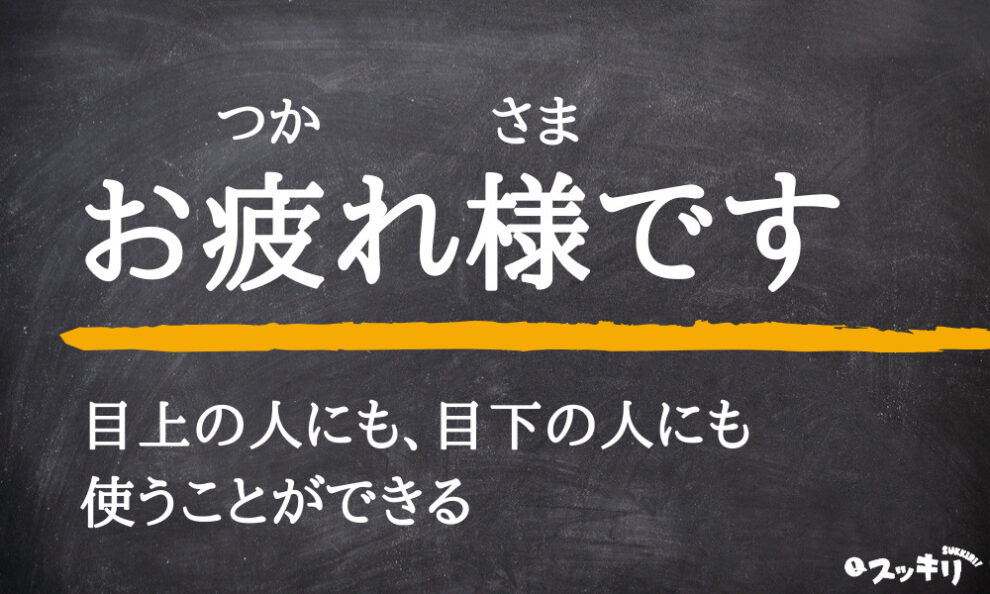

「お疲れ様です」の意味

「お疲れ様です」は、相手をいたわる言葉です。

目上の人にも、目下の人にも使うことができます。

もちろん、同僚など、同じ立場の人どうしでも「お疲れ様」と使うことができます。

また、職場において「お疲れ様です」は、相手をいたわる意味合いだけではなく、単なる挨拶としても使われます。

現在、「お疲れ様です」は、立場に関係なく使われます。

しかし、1990年代までは、主に目上の人が目下の人に対してのみ使う言葉でした。

たとえば、1997年の『新明解国語辞典第五版』で「お疲れ様です」は、上の立場の人が使うあいさつとして説明されていました。

上下関係を気にせずに使われるようになったのは、2000年代からです。

「お疲れ様です」の使い方

「お疲れ様です」は、おもに下記の場面で使います。

- 相手をねぎらうとき

- 職場で挨拶をするとき

それぞれの場面に分けて例文を紹介します。

①相手をねぎらうとき

相手をねぎらう場面で、「お疲れ様です」は以下のように使います。

- 〇〇くん、今日も出張お疲れ様です。

- △△ちゃん、試合お疲れ様!

- お疲れ!このあとどこか遊びに行こうよ!

- 先輩、受験勉強お疲れ様です。

友人など親しい相手に使うときには、例文②③のように、「お疲れ様」「お疲れ」とカジュアルな言い回しになることが多いです。

②職場で挨拶をするとき

職場で挨拶をするとき、「お疲れ様です」は以下のように使います。

- (オフィス内ですれ違って)

A:お疲れ様です。

B:お疲れ様です。 - (相手に声をかけるときの第一声として)

A:お疲れ様です。Cさんはどこにいらっしゃいますか?

B:いま席を外していますよ。 - (メールの文面で)

お疲れ様です。総務部の〇〇です。予算表をこちらのメールに添付して送信します。 - (退勤時に)

A:お疲れ様です。

B:お疲れ様です!また明日。

ビジネスシーンでの注意点

ビジネスシーンで「お疲れ様です」と使う際には、下記の点に気をつけましょう。

- 目上の人に使うと嫌がられる場合がある

- 社外の人には使わない

1つずつ見ていきましょう。

①上司に使うと嫌がられる場合がある

「お疲れ様です」は目上の人に使っても問題ない言葉です。

しかし、なかには、部下や後輩から「お疲れ様です」と言われるのを嫌がる人もいます。

1990年代までは、目上の人が目下の人に対して使うことが多かったため、特に年配の人は、部下から「お疲れ様です」と声をかけられることに慣れていないのです。

そのため、場合によっては「お疲れ様です」を下記のような言葉に言い換えましょう。

- (ねぎらうとき)

お疲れ様でございます - (先に退勤するとき)

お先に失礼します - (上司が外出先から帰ってきたとき)

お帰りなさいませ - (上司の退勤を見送るとき)

お気をつけてお帰りください - (すれ違ったり、前を通ったりするとき)

失礼いたします

「“お疲れ様でございます”は丁寧語の二重表現で、誤りなのではないか」と捉える人もいますが、実は正しい表現です。

「お疲れ様でございます」は、二重表現ではなく、以下のような構造になっているからです。

○お疲れ様+で(助詞)+ございます(丁寧語)

×お疲れ様です(丁寧語)+ございます(丁寧語)

このように、「お疲れ様でございます」は文法的にも間違っていない表現ですから、「お疲れ様です」をより丁寧にしたいときに使ってみましょう。

②社外の人には使わない

「お疲れ様です」は、社外の人には使うと失礼になってしまいます。

そのため、取引先や顧客などには、「お疲れ様です」の代わりに下記のような表現を使いましょう。

- 平素よりお世話になっております

- ご足労おかけしました

- ご足労いただきありがとうございます

- 本日はありがとうございました

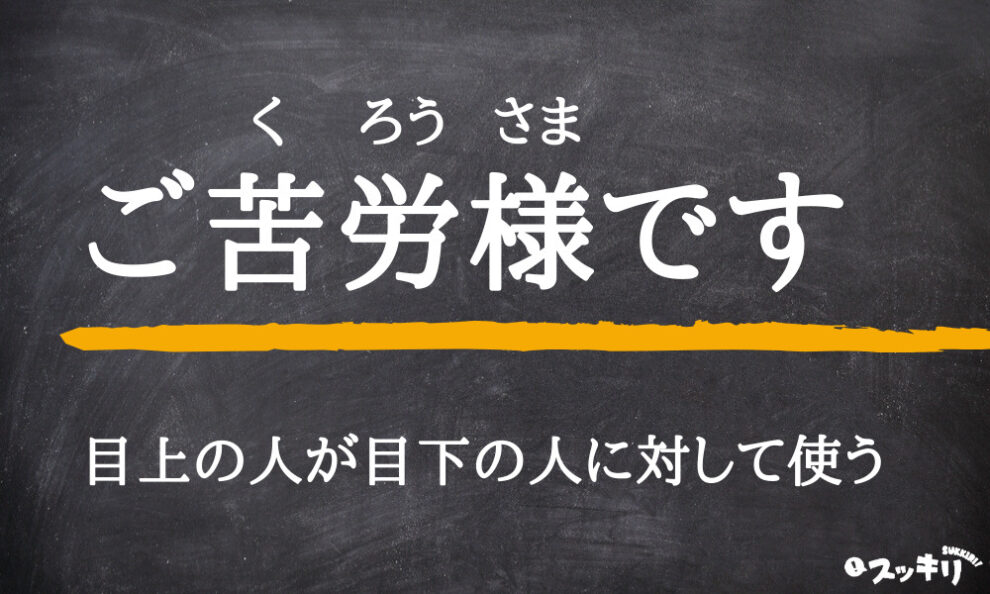

「ご苦労様です」の意味

「ご苦労様です」は、相手の仕事や努力をねぎらう言葉で、目上の人が目下の人に対して使います。

目下の人が目上の人に対して使ってしまうと、失礼にあたるため注意しましょう。

「ご苦労様です」の使い方

「ご苦労様です」はおもにビジネスシーンで、上司が部下に対して使います。

例文を見てみましょう。

- 部下:プレゼン資料の準備ができました。

上司:ご苦労様です。あとで確認するので、机の上に置いておいてください。 - 部下:先ほど出張先から戻りました。

上司:遠くまでご苦労様。大変だったでしょう。 - みなさん、連日ご苦労様です。また年末に皆で飲み会でもしよう。

「ご苦労様です」は例文②のように、「ご苦労様」と簡略化したかたちで使うこともあります。

「ご苦労様です」は、ねぎらいを素直に表す言葉ですが、稀に皮肉や嫌味としてあえて使うこともあります。

(例)家庭を見捨てて仕事ばかりとは、ご苦労様です。

皮肉としての「ご苦労様です」は上下関係なく使いますが、相手を傷つける可能性があるため注意しましょう。

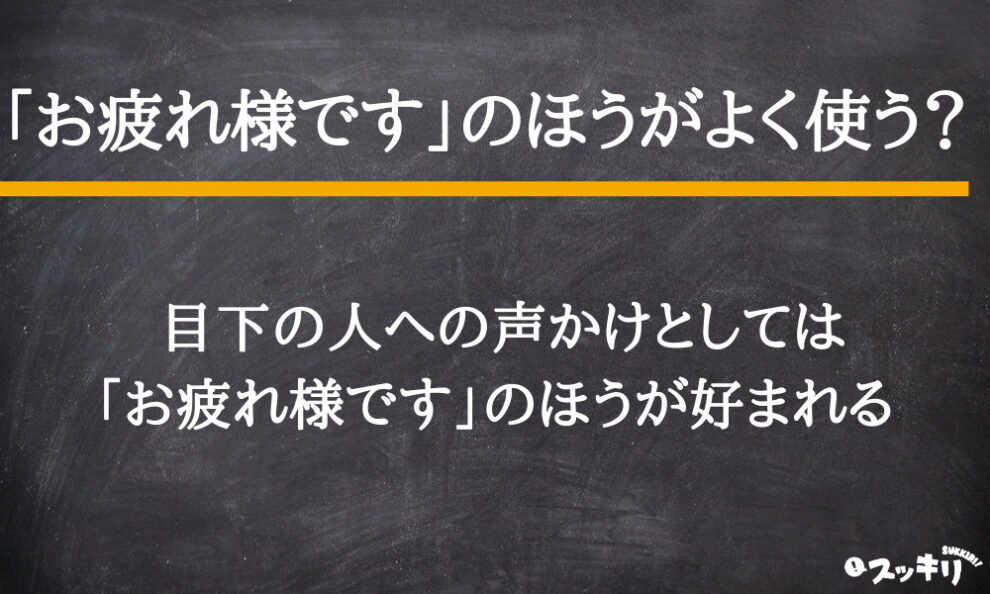

「ご苦労様です」よりも「お疲れ様です」のほうがよく使う?

目上の人が目下の人をねぎらう場合、「ご苦労様です」と「お疲れ様です」のどちらを使っても問題はありません。

しかし、目下の人への声かけとしては「お疲れ様です」のほうが好まれる傾向があります。

たとえば、文化庁による「国語に関する世論調査」でも、下記のような結果が出ています。

- 2005年度の調査

仕事が終わった際のあいさつとして、「お疲れ様」を選ぶ人の割合が最も高くなった - 2015年度の調査

仕事後にかける言葉として、自分より目下の人にでも「お疲れ様」を使う人が61.4%となった

(「ご苦労様」を使うと答えた人はが28.4%)

また、秘書検定でも目下の人から目上に「お疲れ様です」を使い、目上の人から目下に「ご苦労様です」を使うということを定めています。

このように、「お疲れ様です」のほうが使い勝手が良いと考える人が多いのです。

その理由としては、以下のようにいくつかの説があります。

- 「時代劇の影響」という説

時代劇で、偉い人物が家臣に「ご苦労じゃった」「ご苦労であった」などと言うシーンが多いため、「ご苦労様です」は古いイメージが定着してしまい、現代で使うことに抵抗をもつ人が多い

※実際には、昔は「ご苦労じゃった」という言葉は存在しなかったと言われている - 「業界用語の影響」という説

テレビ局など、放送業界では立場や時間帯に関係なく、「お疲れ様です」という挨拶が多用されるため、使いやすい挨拶として一般の人々の生活にも定着した - 「疲労は誰もが感じるものだから」という説

立場に関係なく使いやすい

補足:「お世話様です」の意味

「お疲れ様です」と「ご苦労様です」に似た言葉として、「お世話様です」があります。

「お世話様です」は、自分に貢献してくれた目下の人物に対して、感謝の気持ちを伝える言葉です。

目下の人に使うことが多いという点では、「ご苦労様です」のニュアンスに近いです。

しかし、「お世話様です」と「ご苦労様です」には、以下のような違いがあります。

- お世話様です

感謝のニュアンスが強い - ご苦労様です

ねぎらいのニュアンスが強い

なお、「お世話様です」は、普段からお世話になっている人への軽い挨拶としても使います。

「お世話様です」の使い方

「お世話様です」は、下記のようなときに使います。

- 自分に貢献してくれた目下の人をねぎらうとき

- 普段お世話になっている人に挨拶をするとき

それぞれの場面に分けて、例文を見ていきましょう。

①自分に貢献してくれた目下の人をねぎらうとき

自分に貢献してくれた目下の人をねぎらうとき、「お世話様です」は以下のように使うことができます。

- ◯◯さん、お世話様です。

- お世話様です。昨日は助かりました。

②普段お世話になっている人に挨拶をするとき

「お世話様です」は、普段お世話になっている人に挨拶をするときにも使います。

- A:こんにちは、宅急便です。

B:はい、お世話様です。 - A:またのご来店お待ちしています。

B:いつもお世話様です!また来ますね。 - A:Bさん、お世話様です。

B:こちらこそ、いつもありがとうございます。

この意味での「お世話様です」は、例文①②のように、顔なじみの配達業者さんや、いつも行くお店の店員さんに対して使うことが多いです。

「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の違いのまとめ

以上、この記事では、「お疲れ様です」と「ご苦労様です」の違いについて解説しました。

- お疲れ様です

相手の立場に関係なく使うことができる - ご苦労様です

目上の人から目下の人に対してのみ使う

「お疲れ様です」と「ご苦労様です」を上手に使い分けましょう。