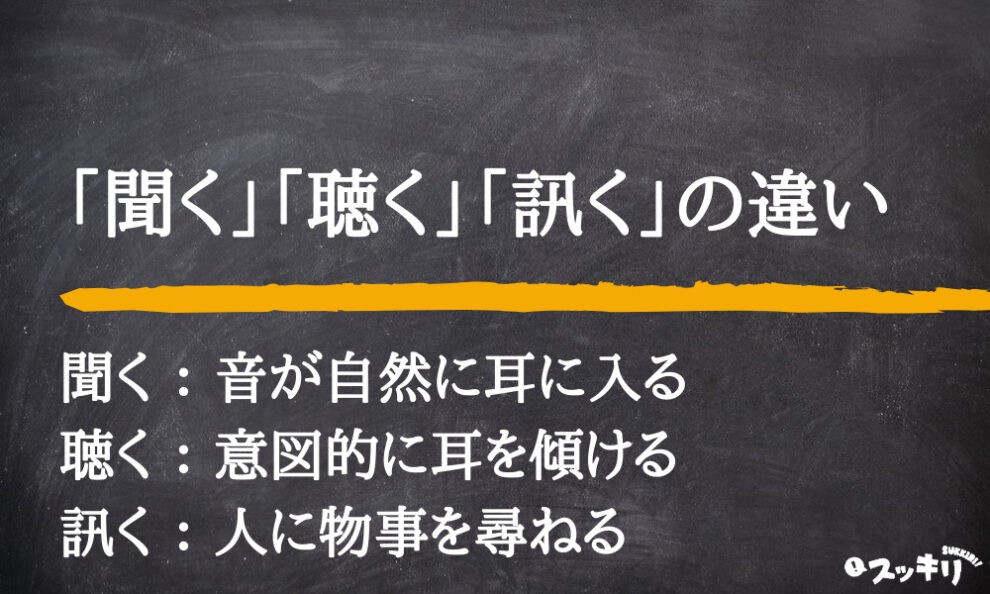

「聞く」と「聴く」は意図的に耳を傾けるかが異なり、「訊く」は「人に物事をたずねる」という意味です。

「聞く」と「聴く」と「訊く」は同じ読み方ですので、どれを使ったら良いか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では「聞く」と「聴く」と「訊く」の違いについて詳しく解説していきたいと思います。

ぜひ参考にしてみてください。

「聞く」と「聴く」「訊く」の違い

- 聞く

音が自然に耳に入るというニュアンス - 聴く

意図的に耳を傾けるというニュアンス - 訊く

人に物事を尋ねること

特に紛らわしいのが「聞く」と「聴く」ですが、これは意図的かどうかが異なります。

たとえば、どこからか救急車のサイレンの音が流れてきた場合は「聞く」です。

一方で、友達の話に真剣に耳を傾けている場合には「聴く」になります。

また、「訊く」は質問する時にのみ使うので使い分けはわかりやすいでしょう。

「聞く」の意味

音が自然に耳に入る

例:彼女の話を聞く。

「聞く」は「聴く」と区別して用いる時には、意図的でないものの、音が耳に入ってきた時に用います。

ただ、日常では、音が耳に入ってきた時には、意図的でも意図的でなくても使います。

とても意味が広い言葉ですので、迷ったら「聞く」を使うのが無難でしょう。

「聞く」の使い方

「聞く」は音が耳に入ってきた時全般に用います。

具体的な例文で見ていきましょう。

- 後輩のうわさ話を聞いてしまった。

- 隣の部屋から騒がしい物音が聞こえてくる。

- 恋愛に悩んでいる友達の話を聞く。

- 部下からの忠告を聞き入れる。

「聞く」は基本的に❶、❷の例文のように意図せず耳に入ってしまった場合に用います。

しかし、❸の例文のように意識的に耳を傾ける時にも用います。

また、❹の例文のように「忠告などに従う」という意味で用いる場合もあります。

「聞く」の漢字のなりたち

「聞く」に含まれる漢字「聞」は「門」と「耳」が組み合わさってできた漢字です。

門を通って耳に音が入ってくる様子を表します。

ここから、「聞く」に「音が耳に入ってくること」という意味が生まれたのです。

「聞く」の英語訳

「聞く」を英語に訳すと以下のような表現になります。

- hear

(聞く) - follow

(忠告などに従う) - grant

(願いや要求を聞き入れる)

「聞く」の英語訳として一番適切なのは “hear” と言えます。

「聞く」に関連する熟語

「聞く」の「聞」が使われる熟語には以下のようなものがあります。

- 伝聞(でんぶん)

人から伝え聞くこと - 見聞(けんぶん)

見たり聞いたりすること - 百聞(ひゃくぶん)

何度も聞いて知ること - 外聞(がいぶん)

世間からの評判 - 新聞(しんぶん)

ニュースなどを定期的に知らせる紙面

「聞く」に関連することわざ・慣用句

「聞く」を使ったことわざや慣用句としては以下のようなものが挙げられます。

- 朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり

どう生きるべきか悟れたら、すぐに死んでも後悔はない - 百聞は一見にしかず

人から何回も聞くよりも、1度でも自分の目で見たほうが確かだ - 聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥

知らないことを聞くのはその場では恥ずかしいが、聞かずに一生知らないことのほうがもっと恥ずかしい

「聴く」の意味

意識して耳に入れる

例:カウンセラーが患者の気持ちを聴く。

「聴く」は耳に入ってきた音を意識的に耳に入れることを表します。

音を意識していても、してなくても使える「聞く」よりも限定された意味になります。

そのため、「聞く」でも代用できますが、意識的に耳に入れていることを強調したい時には「聴く」が使われることになります。

「聴く」の使い方

「聴く」は音を意識的に耳に入れる時に使います。

具体的な使い方を例文で見ていきましょう。

- 政治家は国民の声をしっかり聴く必要がある。

- 好きな音楽を聴いて心を落ち着かせる。

- スターの言葉をもらさず聴き取る。

「聴く」の漢字のなりたち

「聴く」の「聴」は以下の要素が組み合わされてできた漢字です。

- 耳

みみ - 心

まっすぐなこころ - 壬

突き出す

この3つの要素を組み合わせると、「耳を突き出して、まっすぐなこころでよくきく」という意味になるのです。

「聴く」の英語訳

「聴く」を英語に訳すと以下のような表現になります。

- listen

(聴く)

「聴く」に関連する熟語

「聴く」の「聴」が使われる熟語としては、以下のようなものが挙げられます。

- 公聴会(こうちょうかい)

特定の事案について利害関係者の意見を聞く手続き - 傾聴(けいちょう)

相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとすること - 聴講(ちょうこう)

講義を聴くこと - 視聴者(しちょうしゃ)

映像を見る人のこと

「聴く」に関連することわざ・慣用句

「聴く」が使われることわざや慣用句としては、以下のようなものが挙げられます。

- 無稽(むけい)の言(ごん)は聴くこと勿(なか)れ

根拠がない話に耳を傾けてはならない - 天は高きに居(お)って卑(ひく)きに聴く

天帝は高いところから下界の人の言葉をきいて、善悪を厳しく判断する

「訊く」の意味

問う・尋ねる

例:友達に近況を訊く。

「訊く」は誰かに何かを質問する時に使う言葉です。

ただ、「聞く」でも同じ意味を表せますし、何と言っても「訊く」は常用漢字ではありません。

そのため、「訊く」が使われることは少ないです。

「訊く」の使い方

「訊く」は誰かに何かを質問する時に使います。

具体的な例文で見ていきましょう。

- 駅で若い男性に道を訊いた。

- 先生に国語の授業でわからなかったことを訊きにいった。

- 警察官が容疑者に犯行の動機を訊く。

どの例文でも、「聞く」で言い換えられることがわかります。

「訊く」の漢字のなりたち

「訊く」の「訊」は以下の要素を組み合わせてできた漢字です。

- 言

いう - 卂

はやい

この2つの漢字の意味から、次々と素早く質問する様子を表すようになりました。

ちなみに、卂は鳥が飛ぶ様子を表した象形文字です。

「訊く」の英語訳

「訊く」を英語に訳すと以下のような表現になります。

- ask

(質問する)

「訊く」に関連する熟語

「訊く」の「訊」が使われている熟語としては以下のようなものがあります。

- 訊問(じんもん)

※尋問のこと - 審訊(しんじん)

※詳しく問いただすこと

その他の「きく」と読む言葉

「聞く」「聴く」「訊く」の3つの他に、「きく」と読む動詞には以下のようなものがあります。

- 効く

- 利く

それぞれの意味と使い方について詳しく見ていきましょう。

ちなみに、この2つの言葉については、以下の記事で詳しく解説しています。

効く

「効く」は「効果が表れる」という意味です。

良い意味で使われる場合もありますが、悪い意味で使われる場合もあります。

- 良い意味の使い方

例:薬が効いて症状が落ち着いてきた。 - 悪い意味の使い方

例:さっき受けたパンチが効いたのかあの選手はダウン寸前だ。

利く

「利く」は「本来の機能がうまく働く」という意味です。

具体的には、以下のような意味を表します。

- 機能が働くこと

例:犬は鼻が利くから犯罪捜査によく使われる。 - 可能であること

例:課長は融通が利くから根回しにはもってこいだ。 - 機敏に機能すること

例:コントロールが利かず、暴投してしまった。 - 言葉を発すること

例:息子が3年ぶりに口を利いてくれた。

「聞く」「聴く」「訊く」の違いのまとめ

以上、この記事では、「聞く」「聴く」「訊く」の違いについて解説しました。

- 聞く

音が自然に耳に入るというニュアンス - 聴く

意図的に耳を傾けるというニュアンス - 訊く

人に物事を尋ねること

「きく」にはさまざまな漢字がありますが、使い分けは意外と簡単なことがご理解いただけたのではないでしょうか。