「ください」と「下さい」は「補助動詞と動詞」という点が異なります。

この違いを理解するためには日本語の文法的な知識が必要なので少し難しいです。

しかし、ビジネスの場面や公用文でも使い分けが求められます。

そこで今回はその違いをわかりやすく丁寧にご説明します。

「ください」と「下さい」の違い

「ください」と「下さい」は以下のような違いがあります。

- ください

誰かにお願いや敬意を払う時に使う補助動詞 - 下さい

(物など)が欲しい時に使う動詞「くれ」を丁寧に表現したもの

「お食べください」のようにお願いや敬意を表す時はひらがなを使います。

一方で「食事を下さい」のように、何かを求める時に使うのは「下さい」です。

公用文やビジネス、そして文部科学省の例示でも同じように使い分けられています。

原則的には上記のように使い分けますが、中には看板など混同して使用している場合もあります。

「ください」の意味

ひらがな表記の「ください」は誰かにお願いや敬意を払う時に使う補助動詞です。

補助動詞とは?

補助動詞とは、付属的な意味を添えるために用いられる動詞です。

たとえば、「私は中国人である」の「ある」や「猫が遊んでいる」の「いる」が該当します。

単体では意味をなさず、断定や動作に関して様態や敬意を示す働きをします。

「ください」の使い方

「ください」は補助動詞として使用します。

そのため、他の動詞と一緒に使用します。

実際の例文には、以下のようなものがあります。

- 気をつけてお越しください。

- 風にはお気をつけください。

- ぜひご覧ください。

「お越し下さい」などと表記すると間違いになるので、ビジネスで使用する時には気をつけましょう。

また、一概には言えませんがビジネス文書やメールで多用する表現は「ください」を使用することが多いです。

「ください」と表記するだけでは不躾なように思われる場合、「くださいますようお願いします」を使うとよいでしょう。

「ください」を英語で言うと?

「ください」を英語で言うと、“please”が該当します。

たとえば、「お立ち寄りください」と言いたい時には“please drop by”と表現します。

他の動詞と一緒に使うと丁寧な表現になります。

「下さい」の意味

「下さい」は「くれ」の丁寧な表現です。

厳密に言えば、「与える」の命令形が「下さい」です。

尊敬語は「くださる」です。

「下さい」の使い方

「下さい」は物などが欲しい時や何かを欲する時に使用します。

実際の例文には、以下のようなものがあります。

- お茶を下さい。

- メニュー下さい。

- ひとつ下さいませんか?

これらの例文は全て「くれ」と言っているので、「お茶をください」と表記すれば間違いになってしまいます。

「下さい」を英語で言うと?

「下さい」を英語で言うと、“give”が該当します。

“give”は「与える」という意味です。

「ペンを下さい」を“give me a pen”と表現するので、イメージしやすいですね。

「下さい」と「下さいませ」の違い

「下さい」と「下さいませ」の違いは以下の通りです。

- 下さい

相手に何かを要望・懇願する意を表す - 下さいませ

より丁寧に相手に何かを要望・懇願する

「下さい」より「下さいませ」と表記した方がより丁寧な表現になります。

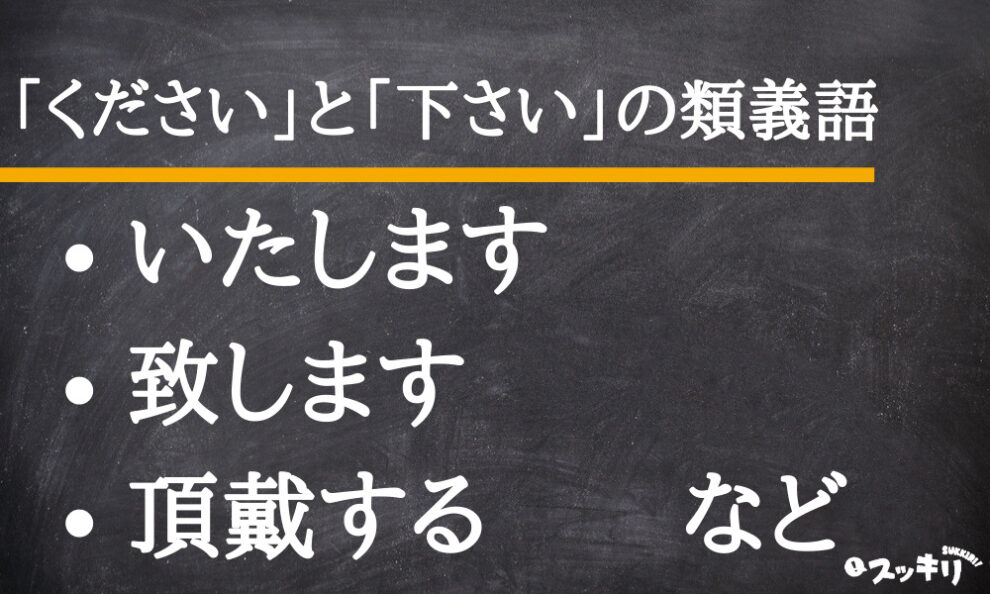

「ください」と「下さい」の類義語

「ください」と「下さい」の類義語には以下のようなものがあります。

- いたします

「する」という意味の補助動詞 - 致します

「届かせる」という意味の動詞「致す」を使った表現 - 頂戴する

「受け取る」の謙譲語 - 賜る(たまわる)

「もらう」の謙譲語、目上の人からもらう、いただく

「いたします」と「致します」にも、「ください」「下さい」と同じように補助動詞と動詞の違いがあります。

そのため、「よろしくお願い致します」は誤りで、「よろしくお願いいたします」は正しい表現となります。

他にも以下のような動詞と補助動詞で表記が変わる単語があります。

- 「言う」と「いう」

- 「頂く」と「いただく」

- 「付く」と「つく」

- 「見る」と「みる」

- 「置く」と「おく」

- 「致す」と「いたします」

「ください」と「下さい」の違いのまとめ

以上、この記事では、「ください」と「下さい」の違いについて解説しました。

- ください

誰かにお願いや敬意を払う時に使う補助動詞 - 下さい

(物など)が欲しい時に使う動詞「くれ」を丁寧に表現したもの

「ください」と「下さい」は表記上、漢字とひらがなだけの違いです。

しかし、文書で見ると明確な意味の違いがあります。

ぜひ、この記事を参考にしてマスターしてみてください。