キャズムとは「地面などの深い溝や割れ目」「市場に製品・サービスを普及させる際に乗り越えるべき障壁」という意味です。

キャズムはマーケティング用語なので、意味を知る機会はなかなかないですよね。

この記事では、キャズムの意味やイノベーター理論の意味を詳しく解説します。

☆「キャズム」をざっくり言うと……

| 英語表記 | キャズム(chasm) |

|---|---|

| 意味 | ➀地面などの深い溝や割れ目 ➁市場に製品・サービスを普及させる際に乗り越えるべき障壁 |

| 語源 | 「深い溝」という意味の英単語 “chasm” |

| 類義語 | クラック |

このページの目次

「キャズム」の意味

➀地面などの深い溝や割れ目

例:キャズムに気をつけて。

➁市場に製品・サービスを普及させる際に乗り越えるべき障壁

例:あの商品はキャズムを乗り越えた。

カタカナ語では➀の意味で使われることは非常に少ないです。

キャズムは、「マーケティングで、製品やサービスが一部の顧客に受け入れられてから、広く普及するまでに存在する大きな溝」という意味で使われることがほとんどです。

「イノベーター理論」の意味

キャズムは、イノベーター理論という理論の中で使われる言葉です。

そこで、まずはイノベーター理論を理解するところから始めましょう。

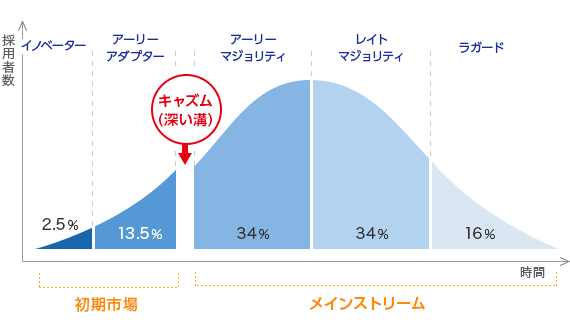

イノベーター理論とは、新商品やサービスを受け入れる消費者の特性や行動を分類したものです。

具体的には、以下の5つに消費者を分類しています。

[出典:ONEmaekrting]

- イノベーター(革新者)

流行に敏感で、自ら進んで情報を集め、良いと判断した商品を購入する層 - アーリーアダプター(初期採用者)

革新的な新商品を、いち早く購入する層 - アーリーマジョリティ(前期追随者)

すでに話題になっているものを購入する層 - レイトマジョリティ(後期追随者)

革新的な商品に懐疑的で周囲の過半数が受け入れてから購入する層 - ラガード(遅滞者)

新しいものに興味関心がなく、むしろ受け入れたくないと考える層

製品は、新しいものへの抵抗感が薄いイノベーターから順に受け入れられます。

ラガードにサービスや商品が受け入れられるときには、その製品はその市場に完全に広まっていると言えます。

しかし、ラガードに受け入れられる製品はわずかで、ほとんどはイノベーターやアーリーアダプターの段階までしか受け入れられず、市場から消えてしまうのです。

そしてキャズムとは、「アーリーアダプター」と「アーリーマジョリティ」の間にある大きな溝のことです。

アーリーアダプターまでは、商品やサービスを広めることが安易でも、そこからアーリーマジョリティに広めるのは難しいのです。

アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に存在する大きな障壁を超えることによって、サービスや商品を広め、対象市場を独占する確率が格段に上がると考えられています。

この考え方をキャズム理論と言います。

「キャズム」の原因

キャズムが生まれる原因は、消費者の動機の違いにあります。

イノベーター理論において、消費者は以下の2つの市場に分けられます。

- 初期市場(革新者層)

イノベーター・アーリーアダプター - メインストリーム市場(一般層)

アーリーマジョリティ・レイトマジョリティ・ラガード

そして、キャズムが生まれるのは、2つの市場によって消費者の価値観の違いがあるためです。

初期市場の消費者の価値観

イノベーターとアーリーアダプターは、新しいものへの好奇心が非常に強いです。

そのため、彼らは新商品が発表されると「少しでも早く手にいれたい」と考えます。

イノベーターやアーリーアダプターは「新商品」という新しさを魅力的に感じて商品に価値を感じるのです。

メインストリーム市場の消費者の価値観

アーリーマジョリティー以降の段階の人たちは、新しいものだからといって好意的に受け取ってはくれません。

彼らは、ある程度世の中に浸透してからでないと「商品を購入しよう」とは考えないのです。

それは「本当に良いものかどうかわかるまでは手を出したくない」という保守的な考えを持っているからです。

彼らは、「多くの人が所有している安心感」を重視して商品を購入するかどうかを決めるのです。

「キャズム」の使い方

キャズムは以下のような形で使われることが多いです。

- キャズムを乗り越える

- キャズムを超える

実際の例文を見ていきましょう。

- キャズムによって商品がなかなか浸透しなかった。

- 我が社の新商品はキャズムを乗り越えた。

- キャズムを超えた商品は、あっという間に世の中に広がる。

「キャズム」の語源

キャズムの語源は英語の “chasm” です。

英語の “chasm” には、以下のような意味があります。

- 幅の広く深い割れ目

- 深い淵

- 割れ目

- 隔たり

英語の “chasm” は、カタカナ語のキャズムのようにマーケティング用語としては使われることはありません。

同様に、カタカナ語のキャズムが “chasm” のように単に「割れ目」という意味で使われることもないので注意が必要です。

「キャズム」が広まった理由

キャズムは、アメリカのGeoffrey Moore氏が出版した『Crossing the Chasm』という書籍によって広まった言葉です。

彼は、米国シリコンバレーの老舗コンサルティング・ファームであるMcKenna Groupに勤めていた人物です。

その後、コンサルティングファームから独立して、1998年に『Crossing the Chasm』を出版しました。

「キャズム」の類義語

キャズムには以下のような類義語があります。

- クラック

消費者層の間に存在する商品の受け入れ方の溝

「キャズム」と「クラック」の違い

イノベーター理論の中の、消費者層の間に存在する商品の受け入れ方の溝はキャズム以外にクラックがあります。

クラックは、以下のように2種類存在します。

- イノベーターとアーリーアダプターの間の溝

- アーリーマジョリティとレイトマジョリティの間の溝

1つめのクラックは、キャズムの前に存在し、2つめのクラックはキャズムの後に存在するのです。

「キャズム」を越えるポイント

キャズムを超えて、商品やサービスを世間に広めるためには、以下のようなポイントが重要になります。

- 現在地を把握する

- ユーザビリティを尊重する

- アーリーマジョリティを意識する

- 狭い市場をターゲットに絞る

ポイント➀:現在地を把握する

キャズムを超えるためには、商品やサービスの現在地を把握することが重要です。

自社の商品やサービスが、どの消費者層に受け入れられている段階なのかによって、商品を広める戦略は異なるからです。

自社の商品・サービスが市場のどの位置にあるかを把握し、段階に沿った対応をしましょう。

ポイント➁:ユーザビリティを尊重する

ユーザビリティを尊重することで、先端技術への知識や技術がない消費者層に受け入れられることができます。

キャズム以降の消費者層は、イノベーターやアーリーアダプタのように先端技術の知識や技術がある人は少ないです。

そのため、ユーザビリティが低いままだと先進性の高い商品やサービスを使いこなせない上に、信頼を得にくくなってしまうのです。

ポイント➂:アーリーマジョリティを意識する

アーリーマジョリティは、発売初期の商品やサービスをを市場全体へ浸透させる役割を担っています。

そのため、まずはアーリーマジョリティに商品やサービスを広めなければ、キャズムを超えることはできません。

具体的には、アーリーマジョリティが重要になるリリース直後には、商品やサービスの先進性を強調することが大切になります。

初期市場と呼ばれるイノベーターやアーリーアダプターは、先端技術など先進性の高いものに興味を持つ傾向があるためです。

ポイント➃:狭い市場をターゲットに絞る

最初から巨大市場を狙うのではなく、市場を狭くターゲティングし少しずつシェアを増やすことで、キャズムを超えるハードルが下がります。

大きな市場を狙うほど消費者の数が増えるため、過半数に商品やサービスを受け入れてもらうのが難しくなります。

「キャズム」を超えた事業例

実際に、キャズムを超えて一般に広まった事業の例を紹介します。

- ネスカフェアンバサダー

- メルカリ

事例➀:ネスカフェアンバサダー

ネスカフェアンバサダーは、ネスレのコーヒーメーカー「バリスタ」を販売するために考え出された制度です。

ネスレは2012年にバリスタを製品化しましたが、当初の売れ行きはよくありませんでした。

そこで、ネスレは「アンバサダー」と呼ばれる企業に機械代を無料でバリスタを設置してもらい、中身のコーヒー代のみを買ってもらうキャンペーンを始めました。

これにより、バリスタの安価で上質なコーヒーを実際に体験することができたアンバサダーたちの口コミなどにより、キャズムを乗り越えたのです。

この事例では、アンバサダーがアーリーアダプターであり、それ以降にバリスタを購入した層がメインストリームです。

事例➁:メルカリ

メルカリは、株式会社メルカリが運営するフリマアプリです。

ベンチャー企業によるインターネットサービスということで、当初はユーザーからの広い信頼を得るのが難しかったです。

そこで、アプリの使いやすさを追求し、改善を繰り返すという地道な努力によってユーザー数を徐々に獲得していきました。

そして、アプリが200万ダウンロードを超えたタイミングでテレビCMを大量に流し、信頼感とお手軽さのイメージを消費者にアピールすることで、キャズムを乗り越えました。

「キャズム」のまとめ

以上、この記事ではキャズムについて解説しました。

| 英語表記 | キャズム(chasm) |

|---|---|

| 意味 | ➀地面などの深い溝や割れ目 ➁市場に製品・サービスを普及させる際に乗り越えるべき障壁 |

| 語源 | 「深い溝」という意味の英単語 “chasm” |

| 類義語 | クラック |

イノベーター理論を理解すると、商品やサービスの見方も変わりますよね。

この機会にキャズムの意味に合わせてしっかりと理解しておきましょう。