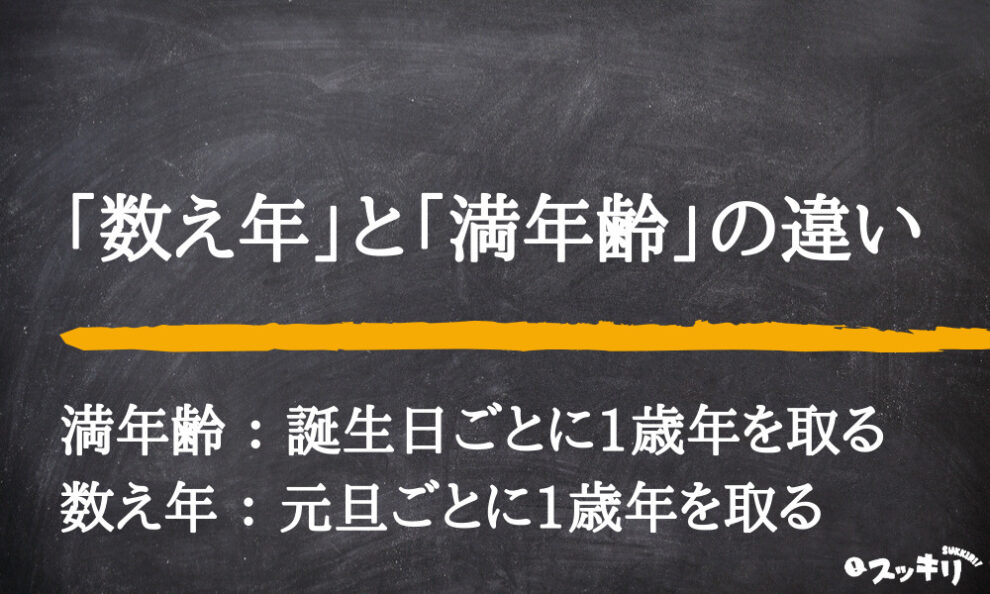

満年齢と数え年では「年齢の数え方」が異なります。

満年齢では生まれた日を0歳の誕生日とし、そこから誕生日ごとに1歳年を取ります。

一方で、数え年では生まれた時にはすでに1歳であり、元旦に1歳年を取ります。

満年齢と数え年はふとどちらが正しいのかわからず、混乱してしまう時がありますよね。

そこで、この記事では満年齢と数え年について詳しく解説しています。

ぜひ参考にしてみてください。

このページの目次

「満年齢」と「数え年」の違い

満年齢と数え年には以下のような違いがあります。

- 満年齢

現在一般的な年齢の数え方で、生まれた日を0歳の誕生日とし、誕生日ごとに1歳年を取る - 数え年

昔使われていた年齢の数え方で、生まれた日は1歳になり、元旦ごとに1歳年を取る

ここからは、それぞれの言葉の詳細について詳しく見ていきましょう。

「満年齢」の意味

満年齢は現在の日本で一般的な年齢の数え方です。

生まれた瞬間は0歳で、誕生日ごとに1歳年齢が上がっていきます。

日常場面では、この満年齢を使っていれば、特に困る場面はありません。

満年齢の計算方法は?

満年齢の計算方法は簡単で、以下のように計算します。

- その年の誕生日がまだの場合:現在の年 – 生まれた年 -1

- 誕生日がもう過ぎている場合:現在の年 – 生まれた年

たとえば、1998年5月生まれの人は、2021年11月現在、23歳になります。

満年齢を使う場面

満年齢は現在の日本で一般的に使われており、日常生活では基本的に満年齢を使います。

たとえば、就活や転職で年齢を記載する時にも満年齢を記入します。

下で説明する、数え年を使う例外的な場面を覚えておけば問題ありません。

満年齢で年を重ねるのは誕生日の前日

実は、満年齢で年を重ねるのは誕生日ではありません。

年齢が加算されるのは「誕生日の前日の午後12時」なのです。

これは「誕生日の午前0時」と時刻としては同じなのですが、「午後12時」というのが重要です。

このことがよくわかる例を2つ見ていきましょう。

うるう年の2月29日生まれでも年齢を重ねる

もし誕生日に年を重ねることにすると、うるう年の2月29日に生まれた人は4年に1回しか年齢が上がらないことになってしまいます。

しかし、2月29日生まれの人の年齢が上がるのは2月28日午後12時ですので、毎年、年を取ることが可能なのです。

ちなみに、3月1日生まれの人も、うるう年には2月29日午後12時、うるう年以外では2月28日午後12時に年を取るため問題ありません。

4月1日生まれの人と4月2日生まれの人で学年が異なる

4月1日生まれの人と4月2日生まれの人で学年が異なるのも、誕生日前日の午後12時に年齢が上がっていることが理由です。

4月1日生まれの人は3月31日午後12時に年齢が上がるため、4月2日生まれの人より学年が1つ下になるのです。

「数え年」の意味

数え年は生まれた時を1歳とし、1月1日に1歳年を取る形式の年の数え方です。

現在の日本ではごく限られた場面でしか用いられませんが、かつては日本、中国、韓国など東アジア諸国を中心に広く用いられていました。

そのため、高齢の方の中には、年齢を数え年で答える方もいます。

数え年を使う場面

現在の日本で数え年を使う場面としては、主に以下の3つが挙げられます。

- 長寿のお祝い

- 七五三

- 厄年

- 享年

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

長寿のお祝い

長寿のお祝いは本来は数え年で祝うものです。

ただ、現在では満年齢で祝うケースが多くなっています。

ちなみに、長寿のお祝いには以下のような種類があります。

- 還暦:61歳

- 古希:70歳

- 喜寿:77歳

- 傘寿:80歳

- 米寿:88歳

- 卒寿:90歳

- 白寿:99歳

- 百寿:100歳

七五三

七五三も本来は数え年で祝うものです。

ただ、現在では満年齢で祝う場合が多いです。

特に数え年で3歳だと、満年齢では1~2歳となってしまい、七五三のお祝いをしにくい場合があるからです。

厄年

厄年は現在でも数え年を使うのが一般的です。

厄年とは、陰陽道の考え方で、わざわいにあいやすいとされる年齢です。

満年齢だと思っていると、いつの間にか過ぎているので注意しましょう。

享年

享年とはなくなった年齢のことですが、数え年を使うことが多いです。

ただ、現在では享年を満年齢で数えるケースも増えています。

元旦に年齢が上がる理由とは?

数え年では、1月1日の元旦に年齢が上がりますが、その理由については、以下のようにいくつかの説があります。

公共機関の処理を簡単にするため

年齢が上がるタイミングが異なると、公共機関にとっては処理が難しくなってしまいます。

たとえば、年齢の基準がある制度の場合、満年齢だと何歳か判別するのが難しくなってしまいます。

その点、数え年なら生まれた年さえわかっていれば年齢がわかりやすいのです。

太陰暦との相性

昔の東アジアでは月の満ち欠けを基準とした太陰暦が採用されていました。

太陰暦では約3年に1回うるう月を挿入するなど1年の長さが年によってかなり変わってしまいます。

うるう月に生まれた場合、満年齢では年齢を数えるのが大変になってしまうため、数え年が採用されていたのです。

なぜ最初の年齢が1歳になる?

数え年では生まれた瞬間には1歳になります。

これにもいくつかの説が考えられています。

妊娠中も生きていると考えるため

赤ちゃんは生まれる前、母のお腹の中で10ヶ月程度過ごします。

妊娠中したタイミングを0歳とするなら、生まれた時にはだいたい1歳くらいになっていると考えられます。

0の概念がなかったから

そもそも、昔の東アジアに0の概念がなかったことが理由という説もあります。

はじまりを表す数字に0は使わないため

はじまりを表す時に0を使わないのが理由という説もあります。

たとえば、「はじめの1歩」とは言いますが、「はじめの0歩」とは言いませんよね。

数え年の計算方法は?

数え年は以下の式で計算できます。

現在の年 – 生まれた年 +1

数え年の英語表現

数え年は英語では以下のように表現されます。

- East Asian age reckoning

(東アジアの年齢の計算方法)

欧米には数え年という概念がないため、説明的な英語訳になってしまいます。

各国の数え年事情

ここでは、昔数え年が使われていた東アジアの国での数え年の現状について見ていきましょう。

中国

中国はかつては数え年が使われていたものの、文化大革命の後からは公的な場所では使われなくなりました。

ただ、農村部では今でも数え年を使う人もいるようです。

文化大革命は中国で1966~1976年まで行われた運動です。

毛沢東によって指導されました。

毛沢東が政敵から権力の座を取り戻す役割を果たしました。

韓国

韓国では、現在でも日常的に数え年が用いられています。

1962年に満年齢を使用する方針にしたものの、浸透しなかったからです。

ベトナム

ベトナムではかつて数え年が用いられていました。

ただ、フランスの植民地になっていた時代に満年齢に切り替わりました。

「満年齢」と「数え年」の歴史

日本ではかつて数え年が用いられていました。

しかし、1873年、明治政府により「太政官布告第36号(年齡計算方ヲ定ム)」が発布され、満年齢が用いられることが決まりました。

その後も一般の人は数え年を用いていたものの、1950年の「年齢のとなえ方に関する法律」で改めて満年齢を用いることが示されました。

これを期に、一般にも満年齢の使用が広まったとされています。

【2021年】「満年齢」と「数え年」早見一覧表

| 生まれた年 | 今年の誕生日を過ぎている場合 | 今年の誕生日がまだの場合 | ||

|---|---|---|---|---|

| 満年齢 | 数え年 | 満年齢 | 数え年 | |

| 2021 | 0歳 | 1歳 | – | – |

| 2020 | 1歳 | 2歳 | 0歳 | 1歳 |

| 2019 | 2歳 | 3歳 | 1歳 | 2歳 |

| 2018 | 3歳 | 4歳 | 2歳 | 3歳 |

| 2017 | 4歳 | 5歳 | 3歳 | 4歳 |

| 2016 | 5歳 | 6歳 | 4歳 | 5歳 |

| 2015 | 6歳 | 7歳 | 5歳 | 6歳 |

| 2014 | 7歳 | 8歳 | 6歳 | 7歳 |

| 2013 | 8歳 | 9歳 | 7歳 | 8歳 |

| 2012 | 9歳 | 10歳 | 8歳 | 9歳 |

| 2011 | 10歳 | 11歳 | 9歳 | 10歳 |

| 2010 | 11歳 | 12歳 | 10歳 | 11歳 |

| 2009 | 12歳 | 13歳 | 11歳 | 12歳 |

| 2008 | 13歳 | 14歳 | 12歳 | 13歳 |

| 2007 | 14歳 | 15歳 | 13歳 | 14歳 |

| 2006 | 15歳 | 16歳 | 14歳 | 15歳 |

| 2005 | 16歳 | 17歳 | 15歳 | 16歳 |

| 2004 | 17歳 | 18歳 | 16歳 | 17歳 |

| 2003 | 18歳 | 19歳 | 17歳 | 18歳 |

| 2002 | 19歳 | 20歳 | 18歳 | 19歳 |

| 2001 | 20歳 | 21歳 | 19歳 | 20歳 |

| 2000 | 21歳 | 22歳 | 20歳 | 21歳 |

| 1999 | 22歳 | 23歳 | 21歳 | 22歳 |

| 1998 | 23歳 | 24歳 | 22歳 | 23歳 |

| 1997 | 24歳 | 25歳 | 23歳 | 24歳 |

| 1996 | 25歳 | 26歳 | 24歳 | 25歳 |

| 1995 | 26歳 | 27歳 | 25歳 | 26歳 |

| 1994 | 27歳 | 28歳 | 26歳 | 27歳 |

| 1993 | 28歳 | 29歳 | 27歳 | 28歳 |

| 1992 | 29歳 | 30歳 | 28歳 | 29歳 |

| 1991 | 30歳 | 31歳 | 29歳 | 30歳 |

| 1990 | 31歳 | 32歳 | 30歳 | 31歳 |

| 1989 | 32歳 | 33歳 | 31歳 | 32歳 |

| 1988 | 33歳 | 34歳 | 32歳 | 33歳 |

| 1987 | 34歳 | 35歳 | 33歳 | 34歳 |

| 1986 | 35歳 | 36歳 | 34歳 | 35歳 |

| 1985 | 36歳 | 37歳 | 35歳 | 36歳 |

| 1984 | 37歳 | 38歳 | 36歳 | 37歳 |

| 1983 | 38歳 | 39歳 | 37歳 | 38歳 |

| 1982 | 39歳 | 40歳 | 38歳 | 39歳 |

| 1981 | 40歳 | 41歳 | 39歳 | 40歳 |

| 1980 | 41歳 | 42歳 | 40歳 | 41歳 |

| 1979 | 42歳 | 43歳 | 41歳 | 42歳 |

| 1978 | 43歳 | 44歳 | 42歳 | 43歳 |

| 1977 | 44歳 | 45歳 | 43歳 | 44歳 |

| 1976 | 45歳 | 46歳 | 44歳 | 45歳 |

| 1975 | 46歳 | 47歳 | 45歳 | 46歳 |

| 1974 | 47歳 | 48歳 | 46歳 | 47歳 |

| 1973 | 48歳 | 49歳 | 47歳 | 48歳 |

| 1972 | 49歳 | 50歳 | 48歳 | 49歳 |

| 1971 | 50歳 | 51歳 | 49歳 | 50歳 |

| 1970 | 51歳 | 52歳 | 50歳 | 51歳 |

| 1969 | 52歳 | 53歳 | 51歳 | 52歳 |

| 1968 | 53歳 | 54歳 | 52歳 | 53歳 |

| 1967 | 54歳 | 55歳 | 53歳 | 54歳 |

| 1966 | 55歳 | 56歳 | 54歳 | 55歳 |

| 1965 | 56歳 | 57歳 | 55歳 | 56歳 |

| 1964 | 57歳 | 58歳 | 56歳 | 57歳 |

| 1963 | 58歳 | 59歳 | 57歳 | 58歳 |

| 1962 | 59歳 | 60歳 | 58歳 | 59歳 |

| 1961 | 60歳 | 61歳 | 59歳 | 60歳 |

| 1960 | 61歳 | 62歳 | 60歳 | 61歳 |

| 1959 | 62歳 | 63歳 | 61歳 | 62歳 |

| 1958 | 63歳 | 64歳 | 62歳 | 63歳 |

| 1957 | 64歳 | 65歳 | 63歳 | 64歳 |

| 1956 | 65歳 | 66歳 | 64歳 | 65歳 |

| 1955 | 66歳 | 67歳 | 65歳 | 66歳 |

| 1954 | 67歳 | 68歳 | 66歳 | 67歳 |

| 1953 | 68歳 | 69歳 | 67歳 | 68歳 |

| 1952 | 69歳 | 70歳 | 68歳 | 69歳 |

| 1951 | 70歳 | 71歳 | 69歳 | 70歳 |

| 1950 | 71歳 | 72歳 | 70歳 | 71歳 |

| 1949 | 72歳 | 73歳 | 71歳 | 72歳 |

| 1948 | 73歳 | 74歳 | 72歳 | 73歳 |

| 1947 | 74歳 | 75歳 | 73歳 | 74歳 |

| 1946 | 75歳 | 76歳 | 74歳 | 75歳 |

| 1945 | 76歳 | 77歳 | 75歳 | 76歳 |

| 1944 | 77歳 | 78歳 | 76歳 | 77歳 |

| 1943 | 78歳 | 79歳 | 77歳 | 78歳 |

| 1942 | 79歳 | 80歳 | 78歳 | 79歳 |

| 1941 | 80歳 | 81歳 | 79歳 | 80歳 |

| 1940 | 81歳 | 82歳 | 80歳 | 81歳 |

| 1939 | 82歳 | 83歳 | 81歳 | 82歳 |

| 1938 | 83歳 | 84歳 | 82歳 | 83歳 |

| 1937 | 84歳 | 85歳 | 83歳 | 84歳 |

| 1936 | 85歳 | 86歳 | 84歳 | 85歳 |

| 1935 | 86歳 | 87歳 | 85歳 | 86歳 |

| 1934 | 87歳 | 88歳 | 86歳 | 87歳 |

| 1933 | 88歳 | 89歳 | 87歳 | 88歳 |

| 1932 | 89歳 | 90歳 | 88歳 | 89歳 |

| 1931 | 90歳 | 91歳 | 89歳 | 90歳 |

| 1930 | 91歳 | 92歳 | 90歳 | 91歳 |

| 1929 | 92歳 | 93歳 | 91歳 | 92歳 |

| 1928 | 93歳 | 94歳 | 92歳 | 93歳 |

| 1927 | 94歳 | 95歳 | 93歳 | 94歳 |

| 1926 | 95歳 | 96歳 | 94歳 | 95歳 |

| 1925 | 96歳 | 97歳 | 95歳 | 96歳 |

| 1924 | 97歳 | 98歳 | 96歳 | 97歳 |

| 1923 | 98歳 | 99歳 | 97歳 | 98歳 |

| 1922 | 99歳 | 100歳 | 98歳 | 99歳 |

| 1921 | 100歳 | 101歳 | 99歳 | 100歳 |

「満年齢」と「数え年」の違いのまとめ

以上、この記事では、「満年齢」と「数え年」の違いについて解説しました。

- 満年齢

現在一般的な年齢の数え方で、生まれた日を0歳の誕生日とし、誕生日ごとに1歳年を取る - 数え年

昔使われていた年齢の数え方で、生まれた日は1歳になり、元旦ごとに1歳年を取る

数え年は現在ではたまに登場する言葉です。

混乱せず、数え年を計算できるとかっこいいですね。